祝堯《古賦辯體》的賦論

內容提要

辭賦衍至宋、元,體格大備,而傳世作品交沓,蕪莠雜陳,整理與總結,時機已至。元代延祐初年復舉業,試士以古賦,辦賦體格已為時代的必須。祝堯編纂的《古賦辯體》十卷便是因應時代的要求的辭賦總集。是集選載戰國以迄宋末六十一家凡一二九篇作品,以時序排次,於正集八卷類區為楚辭體、兩漢體、三國六朝體、唐體和宋體,於外錄二卷別選五類賦體的變格;每一體類、作品以及作者,祝堯都表示了批評的意見。這種總集和批評結合的模式,遠紹西晉摯虞《文章流別集》,近則取法晁、朱的楚辭學,啟導明清兩代賦論以及辨體批評。祝堯賦論就辨體批評、賦本確立,古體回歸及六義釐析四方面,倡導以抒述怨思的小賦為古賦的大體。以發展及辯證的意識總結辭賦的演變,而且自具嚴整的理論架構,實唐宋以後文論的奇葩。

前言

賦論伴隨著辭賦的發展而出現,構成賦學的重要部份。《漢書·藝文志·詩賦略》著錄了楚漢以來辭賦凡七十八家一千零四篇,綜歸四大類屬,有條不紊,一方面體現了辭賦發展初期的盛況,而這種宏觀式的的大規模整理工夫,對推動賦論的發展起重要作用。魏、晉以後,隨著目錄學的發遑以及文集體裁的誕生,產生了如摯虞《文章流別集》這類史、論、評結合的文章總集,繼《漢志》之後又一次大規模的辭賦的整理,總結了漢、晉以來的賦論。至南朝,總集與評論分道揚鑣,選文的《昭明文選》,衡文的《文心雕龍》,各自發展《文章流別集》一體。唐、宋兩代的辭賦評論比較薄弱,賦學著述集中於律賦的範疇,不外是括帖津梁而已。及祝堯編纂《古賦辯體》十卷,雖惟辭賦是選,但史、論、評相結合,迴溯《文章流別集》的端緒,對屈、荀以迄唐、宋以來的辭賦發展予全面的總結,深得紀昀《四庫提要》的許可【1】,中國古代賦論的規模於焉確立,而明、清兩代賦論莫不受祝書的沾潤;至於祝堯辨體的批評、賦本的確立、古體的回歸以及六義的釐辨,及構成一自足而嚴密的理論架構和衡文的標準,不只於賦學史上,即使置於唐、宋以來的文論史長河裡,也是罕見的。但自近代以來,《古賦辯體》長期得不到應有的重視,光焰不顯,無論就賦論、文體論以及文論史的研究說,都不免是一種遺憾。本文的提出,勾勒祝堯賦論的概略,以供學界參考;淺學仄聞,疏陋必夥,苟能匡我不逮,何其幸焉。

一、祝堯生平行誼

祝堯行誼,不載於正史,惟方志尚存概略。《江西通志》卷廿四“選舉表”於延祐五年(公元一三一八年)霍希賢鄉試榜下注祝堯謂:“上饒人,無錫州同知。”【2】《無錫金匱縣志》卷十五“職官表”載祝堯謂:“上饒人,字君澤,延祐五年進士。年次未詳。”【3】江西《廣信府志》卷九“人物·宦業”錄其人事蹟較為詳細:

祝堯,字君澤,上堯人;博學能文,所著有《大易演義》、《四書明辨》、《策學提綱》、《古賦辯體》。延知(案:應祚祐)進士,授南城丞,改江山令,陞萍鄉州同(案:應作同知)。存心撫字,獄清訟革,吏畏民懷。【4】

上饒於元入信州路治,明代則改隸於廣信府。方志的記載,無不強調祝堯“延祐五年進士”。緣於蒙元之廢科舉,至元仁宗二年始復選士【5】;祝堯為元代初期科舉進士,自然為人注視。但礙於元代極端歧視漢族的統治政策,身為南人的祝堯實在很難透過科第晉身的;雖然僅得授任地方官職,不得大用於世,惟任內頗見政績,亦屬非常之士。

祝堯的四部著述,《廣信府志》卷十一“藝文·經籍”冠置卷首【6】,顯然頗受鄉黨推重。今惟《古賦辯體》傳世。若從書名推斷,《四書明辨》、《古賦辯體》、《策學提綱》三書和元代的科舉有一定關係。《元史·選舉志》載延祐科試內容,漢人南人所參與的三場,第一場用朱注《四書》命題,第二場試賦和詔誥,第三場試策【7】。祝堯著述對象都與此相應,顯為應世之作。《宋元學案》沒有纂錄祝堯學的學術言論,但江西祝氏於宋、元以傳《易》著稱【8】;家鄉所在。“歷代以來,理學輩出”【9】,加上《古賦辯體》多稱引朱熹說法,綜合種種現象,推斷其人為服膺程、朱的學者,雖不中亦不遠。祝堯在《古賦辯體》中說到“去古日遠,人情為利欲所汨,而失其天理之本然”【10】,儼然一派理學家的口吻了。元代科場尊朱子學,祝堯的學術大抵和時代學風配應。

二、《古賦辯體》的編纂

(一)編纂的旨趣

唐、宋以律賦試士,有所謂“進士賦”,風會所及,遂蔚為大宗,祝堯謂“嘗觀唐人文集及《文苑英華》所載唐賦,無慮以千計,大抵律多而古少”【11】,古賦問津乏人,誠以“上之人選進士以律賦,誘之利祿”【12】。元室於延祐年間復行科舉,以“古賦”取士,於是“昔者無用,今則有用矣”【13】;而元人賦學著述,亦群趨於“古賦”一途。賦體之變,由上而下,關鍵於科弟所尚;至於賦論軌轍,亦因之而變。平庸輩循跡委蛇;於時會之間別開生面,不落窠臼,則必待高明。祝堯之纂《古賦辯體》,別存深意於時趨之間。為釋其旨,先宏觀蒙元一代的賦學論著情況。據錢大昕《補元史藝文志》載,名目如下:

吳萊《楚漢正聲》二卷(集宋玉、司馬相如、楊雄、柳宗元四家賦。)

郝經《皇朝古賦》一卷。

虞延碩《古賦準繩》十卷。

祝堯《古賦辯體》八卷,外集二卷。【14】

此外,《千頃堂書目》尚有兩種為錢志所漏的,目如下:

佚名《古賦青雲梯》三卷。

佚名《古賦題》十卷,後集六卷。【15】

就名目看,可謂林林總總,有作品的結集如《楚漢正聲》和《皇朝古賦》,供士子揣摩;有指導寫作的,

如《古賦準繩》、《古賦題》之類,屬考試指南;至於《古賦青雲梯》立名不避庸俗,大抵是書賈招徠之術。從延祐二年至元亡的五十一年之間,見於著錄的古賦論著即有六種之多,其他坊間刊本,相信為數不少。不過,芸芸之中,除了祝書外,大都亡佚了。雖然說作品的傳世有幸有不幸,但本身的價值還是主導的因素。《古賦辯體》之所以深受明、清兩代學者推重,自必具備超越一時需要的學術價值,否則,亦難逃同時代其他古賦著作淪佚的命運。

辭賦雖然有長遠的歷史,但專門的賦學著作至唐、宋始出現,《宋史·藝文志》著錄的有:

白行簡《賦要》一卷。

范傳正《賦訣》一卷。

浩虛丹《賦門》一卷。

紇干俞《賦格》一卷。

和凝《賦格》一卷。

毛友《左傳類對賦》六卷。

張仲素《賦樞》一卷。

馬偁《賦門魚鑰》十五卷。

吳處厚《賦評》一卷。【16】

這些著述都已失傳,從書名及卷數推測,大抵不出科場律賦的寫作指導。卷數最多的《賦門魚鑰》,陳振孫《直齋書錄解題》稱:“編集唐蔣防以上至本朝宋祁諸家律賦格訣。”【17】,屬於律賦格訣的總匯。這都是針對科舉的需要而出現的著述,談不上辭賦的全面討論;祝堯於《古賦辯體》中論兩宋賦學說:

渡江前後,人能壟斷聲律,盛行“賦格”、“賦範”、“賦選粹”,辯論體格,其書甚眾。至於古賦之學,既非上所好,又非下所習,人鮮為之;就使或為,多出於閒居暇日以翰墨娛戲者;或惡近律之俳。二體袞雜,迄無定向,人亦不復致辨。近年選場,以古賦取士,昔者無用,今則有用矣。嘗考春秋之時,覘國盛衰,別人賢否,每於公卿大夫士所賦知之。愚不知今之賦者,其將承累代之積弊,嚘嚘咿嚶,而使天醜其行邪?抑侈太平之極觀,和其聲而鳴國家之盛邪?則是賦也,非特足以見能者之材知,而亦有關吾國之輕重,學者可不自勉!【18】

這種語重心長的忠告絕非無的放矢。兩宋賦學只辯律賦體格,偏而不全,古賦之學衰絕!體要莫達,雖有心寫作古賦,特意拒斥俳律,惟矯枉過正,遊移於“文體”間而致“以文為賦”,無涉於古體。元室取士以古賦,但古賦之體舉世莫辨,作者以意為之,非驢非馬,但淪為“嚘嚘咿嚶”的嘈音雜響而已。明人吳訥《文章辯體》便批評元代辭賦說:

元主中國百年,國初文學不過循習金源之故步;迨至元混一,士習不變,於是完顏之粗獷既除,而宋末藒苶之氣亦去矣。延祐設科,以古賦命題,律賦之體由是而變,然多浮靡華巧抑揚歸美,至末年而格調益弱矣。【19】

可見元代所謂“古賦”,體尚浮華而甚至於萎弱無骨,有名無實。這種情況,正是祝堯所深致不滿的。為了矯正時弊,明確古體特質所在,乃是至重要的一步。祝堯於目錄序述著書旨趣說:

古今之賦甚多,愚於此編,非敢有所去取而妄謂賦之可取者止於此也,不過載常所誦者爾。其意實欲因時代之高下而論其述作之不同,因體製之沿革而要其指歸之當一,庶幾可以由今之體以復古之體云。【20】

清楚認識上的障礙,辨別辭賦創作應循的方向,了解古今體制源流變化,則復歸古體,方名實相副。祝堯之編纂是書,實有感於元代古賦創作路向的迷惘,乃試圖抉示“大體”所在,俾世之習古賦者得所依循。至於判別源流,剖陳優劣,信而有徵,自非當時以括帖是務的賦學論著所能比擬。

(二)結構與選文標準

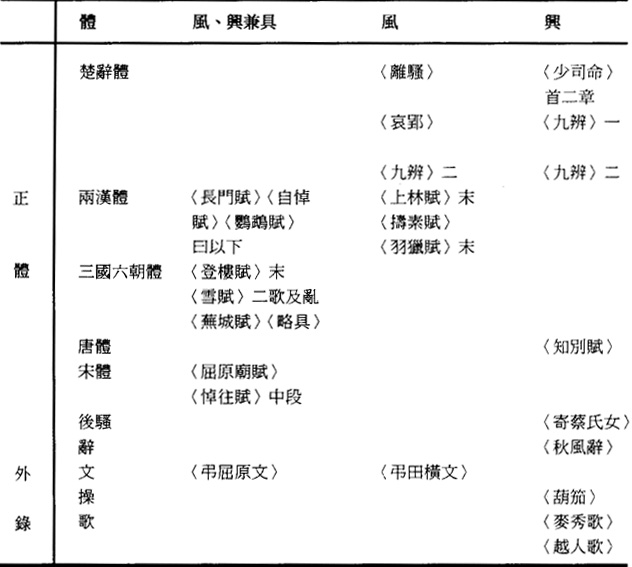

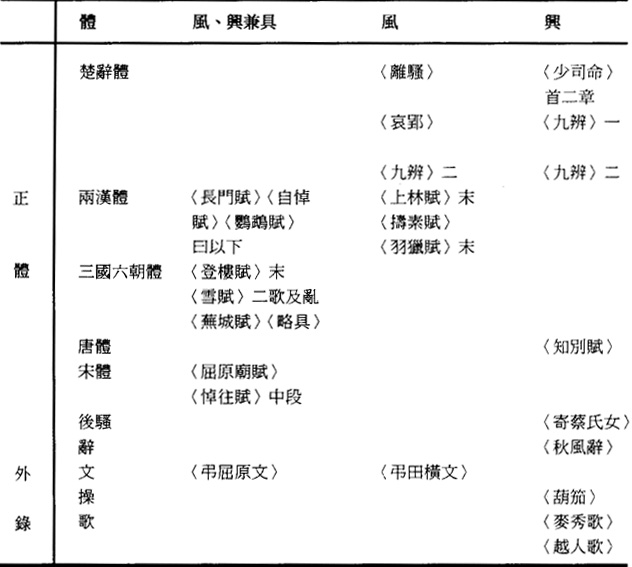

《古賦辯體》辨古賦大體,確定寫作的方向,選文旨在體現這撰作的精神。全書共十卷,兩部份構成。前八卷正錄編選屈、宋以迄洪舜俞等凡三十五人的作品共七十篇【21】,依時序次,類分為楚辭體、兩漢體、三國六朝體、唐體、宋體;每一體都繫以序論剖析一代作品的總體創作特色,宏觀賦體的流變。入選的作家和作品均附解題,討論優劣,沿用朱熹《楚辭集注》以“六義”解說的方法,說明作法,屬於具體而細緻的文學批評。全書的編次都是經過悉心的安排,這樣有系統的賦學專著,在中國古代可謂絕無僅有。為了徹底認識這部書的價值,先從選文說起,下表列出前八卷的著錄情況。

體 作者 作品 備註

楚辭體 屈原 <離騷> 不錄<國殤>和<禮魂>

<九歌>

<九章>

<遠遊>

<漁父>

宋玉 <九辯>

荀卿 <禮賦>

<雲賦>

<蠶賦>

<箴賦>

(十二篇二十八首)

兩漢體 賈誼 <吊屈原賦>

<鵩賦>

司馬相如 <子虛賦>

<上林賦>

<長門賦>

班婕妤 <自悼賦>

<擣素賦>

楊雄 <甘泉賦>

<河東賦>

<羽獵賦>

<長楊賦>

班固 <西都賦>

<東都賦>

禰衡 <鸚鵡賦>

(凡十四篇)

三國六朝體 王粲 <登樓賦>

陸機 <文賦>

<嘆逝賦>

張華 <鷦鷯賦>

潘岳 <籍田賦>

<秋興賦>

成公緩 <嘯賦>

孫綽 <遊天台山賦>

顏延之 <赭白馬賦> 《四庫》本闕篇目。

謝惠連 <雪賦>

謝莊 <月賦>

鮑照 <蕪城賦>

續下頁

體 作者 作品 備註

<舞鶴賦>

<野鵝賦>

江淹 <別賦>

庾信 <枯樹賦>

(凡十六篇)

唐體 駱賓王 <螢火賦>

李白 <大鵬賦>

<明堂賦>

<大獵賦>

<惜餘春賦>

<愁陽春賦>

<悲清秋賦>

<劍閣賦>

韓愈 <閔己賦>

<別知賦>

柳宗元 <閔生賦>

<夢歸賦>

杜牧 <阿房宮賦>

(凡十三篇)

宋體 宋祈 <圓丘賦>

歐陽修 <秋聲賦>

蘇軾 <屈原廟賦>

<前赤壁賦>

<後赤壁賦>

蘇徹 <屈原廟賦>

<黃樓賦>

<超然臺賦>

蘇叔黨 <颶風賦>

黃庭堅 <悼往賦>

秦觀 <黃樓賦>

張耒 <湯泉賦> 《四庫》本闕篇目。

<病暑賦>

<大禮慶成賦>

洪舜俞 <老圃賦> 《四庫》本目闕作者

(凡十五篇) 姓名,併入張耒名

下。

入選的辭賦,誠如祝堯自序所說“載常所誦者”,都是習見的作品,具代表意義;例如《昭明文選》“京都賦”選載了班固<兩都賦>、張衡<二京><南都賦>以及左思的<三都賦>,祝堯只取班固的<兩都賦>。因而,選本體現了文體的典型,讀者就這批精挑精細選的作品,透過選者的論述和批評,從而直接把握每一時期的辭賦大體。這種史、論、評相結合的架構,源自西晉摯虞《文章流別集》所啟創的批評模式【22】;選文同時反映了選家的文論觀點。例如祝堯摒除曹植的作品,於建安作家群中,獨取王粲的<登樓賦>;“三國六朝體”序論之中透露箇中因由:

建安七子獨王仲宣辭賦有古風。歸來子曰:“仲宣<登樓>之作,去楚<騷>遠,又不及漢,然猶過曹植、陸機、潘岳眾作,魏之賦極此矣!”是以其<登樓>一賦不專為辭人之辭,而猶有得於詩人之情,以為風、比、興等義。【23】

選錄王粲的<登樓賦>,是以此篇尚存“古風”,共並引晁補之一歸來子一的批評佐說。在辭賦史上甚負盛名曹植,竟沒有一篇作品入格,而地位較次的陸機和潘岳的作品尚可入選,祝堯沒有交代緣由,但在朱熹《楚辭後語》裡尋得端倪:

若<高唐>、<神女>、<李姬>、<洛神>之屬,其詞若不可廢,而皆棄而不錄,則以義裁之,而斷其為禮法之罪人也。【24】

<洛神賦>是曹植的代表作,朱熹判定為“禮法之罪人”,謹恪於朱學的祝堯,自然不錄曹植的辭賦了。深藏於祝堯的精神世界中的理學家的道德判斷,實支配著去取的權衡。

選文的數量,楚辭體十二篇,兩漢體十四篇,三國六朝體十六篇,唐體十三篇,宋體十五篇,頗為平均,未有因為不滿後來體格而致愈近愈少的情況出現。例如三國六朝體部份,祝堯早已說過:

古今言賦,自<騷>之外,咸以兩漢為古,已非魏、晉以還所及。【25】

但此體仍佔十六篇,為各體之冠。主要的原因,是這個時期的作品題材比較豐富,為了全面顯現流變的面貌,多選一些是必須的。祝堯自序謂“因時代之高下而論其述作之不同”【26】,論述時勢和創作態度的關係,顯露客觀真象,令讀者透過具體的作品研閱而把握體要,自不能因噎廢食。因此,祝書雖宗歸楚漢賦體,亦甄錄歷代佳篇,以著具備。例如祝堯抨擊陸機<文賦>片言警策、體物瀏亮和貴妍尚巧的主張【27】,依然采錄入集,於“三國六朝體”序論謂:

觀士衡輩<文賦>等作全用俳體,蓋自<楚騷>“製芰荷以為衣(兮),集芙蓉以為裳”等句,便已似俳,然猶一句中自作對。及相如“左烏號之彫弓,右夏服之勁箭”等語,始分兩句作對,其俳益甚。【28】

<文賦>通篇俳體,是古體和俳體的分水嶺,於賦史上有關鍵的意義;為了顯示賦體流變,便不能以意去取了。<文賦>得以入選,是反映“變”的事實。祝書宗旨,在抉示大體,重視抒情的古體賦,因而選錄了陸機的<嘆逝賦>。序論謂“雖其辭不過後代之辭,乃若其情,則猶得古詩之餘情”【29】;這是真情流露之作,雖哀極失中,但感人至深,亦屬“變風”之類【30】。祝堯論賦,情深怛惻為歸,大體所存,即在於此。甄錄篇章,評品優劣,折中於“發乎情止乎禮義”的精神,正變論實深融於去取之間。

《古賦辯體》的後一部份是“外錄”二卷,收錄了淵源於賦體的各種文體:“後騷”、“辭”、“文”、“操”、“歌”五體,凡三十一人共四十七首的“有韻之文”;敘述體例如和前八卷相同,序論、解題和作者介紹一應具備,絕非簡末閑綴、選文的準則,據祝堯自序,是“以歷代祖述楚語者為本,而旁及他有賦之義者,因附益於辯體之後,以為外錄”【31】。這種附麗於卷末的安排,乃為反映賦體的流別,以“曲暢旁通”的識力審視賦體的衍變;祝堯於外錄的總序說:“賦體之流,固當辯其異;賦體之源,又辯其同。異同兩辯,則其義始盡,其體始明,此古賦外錄之辯,所以繼於《古賦辯體》之辯也歟!”【32】辨察源流正變,是貫串全書的基本精神。有關外錄的著錄情況,下表詳示。

體 作者 作品 備註

後騷 宋玉 <招魂> 《四庫》本誤作“晁氏”。

<惜逝>

莊忌 <哀時命>

淮南小山 <招隱士>

楊雄 <反騷>

韓愈 <訟風伯>

<享羅池>

王安石 <寄蔡氏女>

黃庭堅 <毀璧>

邢居實 <秋風三疊寄奉秦少游> 《四庫》本序目誤書為

“二疊”,並闕“寄奉秦

少游”

(凡十篇)

辭漢武帝 <秋風辭>五字。

息夫躬 <絕命辭>

陶淵明 <歸去來辭>

黃庭堅 <濂溪辭>

楊萬里 <延陵懷古辭>

包括<延陵季子>、

<蘭陵令>、<東坡先

生>三首。

(凡五篇)

文 孔稚圭 <北山移文>

李華 <吊古戰場文>

韓愈 <弔田橫文>

柳宗元 <弔屈原文>

<弔萇弘文>

<弔樂毅文>

(凡六篇)

操尹吉甫 <履霜操>

牧犢子 <雉朝飛操>

韓愈 <將歸操>

<龜山操>

<拘幽操>

<殘刑操>

蔡琰 <胡笳>

(凡七篇)

續下頁

體 作者 作品 備註

歌 舜 <南風歌>

箕子 <麥秀歌>

伯夷 <采薇歌>

孔子 <獲麟歌>

楚狂接輿 <鳳兮歌>

寡陶嬰 <黃鵠歌>

楚漁父 <渡伍員歌>

榜枻越人 <越人歌>

荊軻 <易水歌>

項羽 <垓下帳中歌>

劉邦 <大風歌>

漢武帝 <瓠子歌>

烏孫公主 <烏孫公主歌>

梁鴻 <五噫歌>

李白 <鳴皋歌>

韓愈 <盤谷歌>

(凡十六篇)

以上五體都是衍生於《楚辭》的賦體別支;“後騷”一名裁變於晁補之的《變離騷》,“辭”、“文”、“操”、“歌”隱括於元稹<樂府古題序>,精簡元稹“二十四名”的說法【33】。此二卷的“外錄”以“後騷”先導,宋玉的<招魂>和<惜逝>置諸卷首,以示別支的宗源,亦肇始於《楚辭》【34】,和“祖<騷>而宗漢”的主張是貫徹一致的。宋人晁補之有《續離騷》和《變離騷》兩部總集以揭示《楚辭》衣披後世的餘響,二書雖佚,但朱熹《楚辭集注》“續離騷”三卷和《楚辭後語》便是據晁書損益而成,尚足見其大體。祝書“外錄”就體例來說,實誘導於晁、朱的楚辭學【35】。朱子書但編列作品,而祝書詳別為五大類,眉目清晰,脈絡分明;選文大抵出朱子書,祝堯補充十多篇【36】。可以說《古賦辯體》的編纂誘導於晁、朱的楚辭學,而作為明、清兩代賦論的原始,這一過渡和轉移實堪重視。楊雄早說過“賦莫深於<離騷>”【37】,劉勰亦謂賦“受命於詩人,拓宇於《楚辭》”【38】,視《楚辭》為賦的先導,本已是由已久的認識,《楚辭》與賦相提並論,原非創論;但以總集的形式呈現《楚辭》與賦的承遞關係,並由此而建立一套批評的標準和寫作導向,則《古賦辯體》是成功的嘗試了。

三、祝堯賦論旨釋

(一)辨體的批評

“辨體”的意識隨著文體的發展而產生;西晉摯虞《文章流別集》已運用辨體的批評,但還未提出“辨體”一詞。宋嚴羽《滄浪詩話》首“詩辨”後“詩體”,惟尚未組合成詞。以“辨體”一詞定名著述的,首推祝堯《古賦辯體》(案:辨、辨二字通用)。自此以後,標榜“辨體”的著述相繼出現,如吳訥《文章辨體》、徐師曾《文體明辨》、許學夷《詩源辨體》和清人張玠《古文辨體》等,匯成一股辨體批評的大流。

祝堯辨體循兩大方向進行,順理體變,逆潮賦源。祝堯於目錄序其辨體旨歸說:

因時代之高下而論其述作之不同,因體制之沿革而要其指歸之當一。【39】

“外錄”總序更明確說明辨體的原則:

賦體之流,固當辨其異;賦體之源,又當辨其同。異同兩辨,則其義始盡,其體始明。【40】

“同”、“異”之辨為針對文體淵源和流別;前者“因體制之沿革而要其指歸之當一”,追溯文體的基元,尋求寫作的“大體”;“大體”沿用《文心雕龍》“體要”的觀念【41】;祝堯所說的“要其指歸之當一”,正是傳統文體論辨別和追溯體要的意義所在,其中體現了論者那種制濫正訛的魄力和承擔。“辨異”相對於“辨同”,屬順向的剖析,用祝堯的話說,是“因時代之高下而論其述作之不同”,突出文體發展過程中所顯露的不同面貌,以宏覽全局的眼光勾勒出文體衍變的軌跡。辨同所以立本,辨異所以知變,祝堯以為兩者俱辨才完成辨體的批評,而文體特色在這階段方得以完全的顯豁。的確,祝堯提出辨體的兩大方向,在中國古代文體論史上實有劃時代的意義【42】,對推動文體論的發展,是功不可磨的。

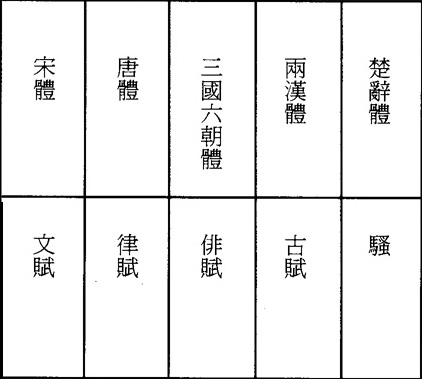

辨別每一時期辭賦創作的總體特色,是“辨異”的重要工夫。祝堯就“時代高下”把辭賦史劃分為五個時期,分別以一種體式表現一代風貌。圖示如下:

(一)楚辭體

“楚辭體”以屈原<離騷>為代表,為賦家之祖;祝堯論析此體的淵源,至具卓識:

《詩》無“楚風”,楚乃有《騷》,何邪?愚按:屈原為<騷>時,江、漢皆楚地,蓋自文王之化行乎南國,<漢廣>、<江有汜>諸詩,已列於二<南>十五<國風>之先;其民被先王之澤也深,<風><雅>既變,而楚狂<鳳兮之歌>、滄浪孺子<清兮濁兮之歌>,莫不發乎情止乎禮義,而猶有詩人之六義,故動吾夫子之聽;但其歌稍變於《詩》之本體,又以兮為讀,楚聲萌蘗久矣;原最後出,本《詩》之義以為<騷>。……自漢以來,賦家體制,大抵皆祖原意。【43】

以<鳳兮之歌>和<清兮濁兮之歌>為屈原先導,祝堯首揭淵源所自;就形式言,以兮為讀而異《詩》的本體;然從實質言,乃是“發乎情止乎禮義”之什,為與《詩》同風的基礎所在。至於屈賦啟肇後代賦家體制,<離騷>固然為宗尚的典範,視為正體的象徵,祝堯所稱“祖<騷>而宗漢”,乃取象徵的意義,亦包括屈原其他作品,不獨以<離騷>為限。以下綜合祝書全體,列述屈賦的遺響:

<遠遊>

其詞皆與莊周寓言同,非復詩人寄託之義,大抵用賦體也。後來賦家為闡衍鉅麗之辭者,莫不祖此,司馬相如<大人賦>尤多襲之。然原之情,非相如所可窺也。【44】

以司馬相如<大人賦>祖襲<遠遊>,乃申述朱子《楚辭集注》的說法【45】。祝堯於孫綽<遊天台山賦>題下說:

造悟真遣累之辭,以寓其尋幽履勝之情,其源亦出於<離騷><遠遊>。【46】

以為六朝游仙賦亦源出於此篇,所見甚是。

<卜居><漁父>

賦之問答體,其原自<卜居><漁父>篇來。厥後宋玉輩述之。至漢,此體遂盛。【47】

祝堯以<卜居><漁父>開後世辭賦問答體格,實本於洪邁之說【48】。而<漁父>又開出後世的歌體:

古今賦中,或為歌,固莫非以<騷>為祖。他有誶曰、重曰之類,即是亂辭;中間作歌,如<前赤壁>之類。用倡曰、少歌曰體;賦尾作歌,如齊、梁以來諸人所作,用此篇體。【49】

<騷>指<漁父>之篇。篇中以漁父歌曰一節,啟導後來篇中附綴歌辭的體裁,南朝賦篇的歌多見於篇末,蘇軾<前赤壁賦>歌曰一節,遠承<漁父>之體;辭賦問答體和歌體的結合,其來有自,均可於《楚辭》見其端倪。

(二)兩漢體

“古賦”一名出於唐【50】;於祝堯書中,具廣狹二義。廣義泛稱兩漢作品,祝堯於“兩漢體”序謂:

古今言賦,自<騷>之外,咸以兩漢為古。【51】

可見以兩漢賦為“古賦”,為當時的共識。狹義的“古賦”,指得“詩人之體”的抒情之作,此方為祝堯注目所在。祝堯雖主張“祖<騷>而宗漢”,但只取漢人抒情短篇,於鴻篇鉅制,有所不取。“兩漢體”總序批評說:

漢興,賦家專取《詩》中賦之一義以為賦,又取<騷>中瞻麗之辭以為辭,所賦之辭為辭賦,所賦之人為辭人;一則曰辭,二則曰辭,若情若理有不暇及,故其為麗,已異乎<風><騷>之麗,而則之與淫判矣。……若長卿、子雲、孟堅之徒,誠有可論者,蓋其長於敘事,則於辭也長,而於情或昧;長於說理,則於理也長,而於辭或略;只填得腔子滿,則辭尚未長,而況於理!要之,皆以不發於情故爾。所以漁獵捃摭,誇多鬥靡,而遠於性情;哀荒褻慢,希合苟容,而遂害於義理。【52】

祝堯特重六義之中風、興二義,以為古體準繩一詳參丁部一。而漢代賦家惟取“賦”鋪敘之義為寫作路向,背情向辭,實非典則所在。所謂“祖<騷>而宗漢”的“漢”,不屬兩漢鉅麗大賦,惟獨漢人抒述哀怨的篇什而已一詳見丙部一。若望文生義,以為祝堯肯定兩漢大賦,乃誤解至甚。程廷祚<騷賦論>謂“君子於賦,祖楚而宗漢”,卻盛稱兩漢大賦說:“漢人之賦,首長卿而翼子雲,至是而賦家之能事異矣”【53】,與祝堯論旨大相逕庭。

祝堯以為漢代大賦鉅麗之體,因賦家惟取“<騷>中瞻麗之辭以為辭”,具言之,乃<遠遊>的遺響,“後來賦家為闡衍鉅麗之辭者,莫不祖此”;漢代賦家推波助瀾的,以司馬相如為首而大變於楊雄;祝堯於楊雄<甘泉賦>題下說:

蓋自長卿諸人就<騷>中分出侈麗之一體以為辭賦,至于子雲,此體遂盛。……至於三國六朝以降,辭益侈麗。【54】

而楊雄的<長楊賦>更啟“以文為賦”的先聲;祝堯評道:

問答賦如<子虛><上林>,首尾同是文,而其中猶是賦;至子雲此賦,則自首至尾純是文,賦之體鮮矣。厥後唐末宋時諸公以文為賦,豈非濫觴於此!【55】

循此而往,離大體愈遠了;祝堯遂慨歎謂:

西漢之賦,其辭工於楚<騷>;東漢之賦,其辭又工於西漢;以至三國六朝之賦,一代工於一代。辭愈工則情愈短,情愈短而味愈淺,味愈淺則體愈下。【56】

此即所謂“代降”,傳統的文體論都解不開這觀念的情結。

(三)三國六朝體

三國六朝體沿東漢辭體蔓衍為俳儷的天下,祝堯辨析這一時期俳體的淵源和蔓延說:

觀士衡輩<文賦>等作全用俳體,蓋自楚<騷>“製芰荷以為衣,集芙蓉以為裳”等句,便已似俳,然猶一句自作對。及相如“左烏號之雕弓,右夏服之勁箭”等語始分兩句作對,其俳益甚。故呂與叔曰:“文似相如殆類俳。”流至潘岳,首尾絕俳,然猶可也。沈休文等出,四聲八病起而俳體又入於律。為俳者則必拘於對之必的,為律者則必拘於音之必協,精密工巧,調和便美,率於辭上求之。<郊居賦>中嘗恐人呼雌霓(小注:音齧)作倪,不復論大體意味,乃專論一字聲律,其賦可知。徐、庾繼出,又復隔句對聯,以為駢四儷六,簇事對偶,以為博物洽聞,有辭無情,義亡體失,此六朝之賦所以益遠於古。【57】

重視文字的琢練,則物色描劃的用筆,尤為六朝之長。祝堯於謝惠連<雪賦>評道:

蓋琢句練字,抽畫細膩,自是晉、宋間所長,其源亦自荀卿<雲><蠶>諸賦來。【58】

這類作品,尚辭失情。對齊、梁賦體,祝堯更為厭薄,於江淹<別賦>題下評道:

賦至齊、梁,淫靡已極,其曲家小石調、畫家沒骨圖與!【59】

又評駱賓王<螢火賦>繁塞,“病源正在學齊、梁賦爾!”【60】於徐、庾,祝堯幾視之為賦的罪人:

蓋自沈休文以平上去為四聲,至子山音韻為事,後遂流於聲律焉。晉、宋間賦雖辭勝體卑,然猶句精字選;徐、庾以後,精工既不及,而卑弱則過之。就六朝之賦而言,梁、陳之於晉、宋,又天淵之隔矣!【61】

庾信賦好用典故,為特色所在。祝堯則批評說:

夫詩人之多識,豈以多為博哉!亦不過弔古而證今,就事而生意,以暢吾所賦云爾。……后山嘗謂歐公不用故事陳言而文益高,尤學者所當察。【62】

祝堯重視作品的感人力量(參乙部),典故多便產生感應和理解上的障礙。過猶不及,祝堯的批評是切要的。祝堯雖不滿六朝賦俳儷的卑弱,惟於六朝賦家抒情之篇,則頗為欣賞。“三國六朝體”序謂:

然其中有士衡<嘆逝>、茂先<鷦鷯>、安仁<秋興>、明遠<蕪城>、<野鵝>等篇,雖曰其辭不過後代之辭,乃若其情,則猶得古詩之餘情。【63】

評陸機<嘆逝賦>說:

凡哀怨之文易以動人,六朝人尤喜作之,豈非懽愉之辭難工,而窮苦之言好易與!……此賦與江文通<恨賦>同一哀傷,而此賦尤動人。【64】

於張華<鷦鷯賦>謂:

此賦蓋與<鸚鵡><野鵝>二賦同一比興,故皆有古意。但<鸚鵡><野鵝>二賦尤覺情意纏綿,詞語悽惋,則其所以興情處異也。【65】

評潘岳<秋興賦>“情深溢於辭表”【66】,用祝堯的話說,屬於“賦己”之篇;至於鋪寫別情離緒的<別賦>,乃“賦人”之作,祝堯貶之為“無骨圖”的花巧手藝而已【67】。六朝賦,可謂毀譽參半。

(四)唐體

唐體以律賦為大宗,祝堯於“唐體”序謂:“嘗觀唐人文集及<文苑英華>所載唐賦,無慮以千計,大致律多而古少。”【68】以千計的唐賦中,“唐體”只選入十三篇,駱賓王一,李白七,韓、柳各二,杜牧一,律賦一篇不錄,乃有意的擯棄。祝堯認為“俳體始於兩漢,律體始於齊、梁;俳者律之根,律者俳之蔓”【69】,律體不外是俳體的蔓衍而已;祝堯既厭棄尚辭的俳體,於變本加厲的律體更不許可。啟導唐體路向的,乃為初唐四傑。祝堯謂:

唐初,王、楊、盧、駱專學徐、庾,穠纖妖媚,當時尚之。【70】

視徐、庾為律賦體權輿,實張揚陳師道之說【71】。由於“上之人選進士以律賦,誘之以利祿”【72】,律賦因而披靡一代,即使偶有古體之篇,也不能避開律體的影響。祝堯批評唐代古賦說:

是以唐之一代,古賦之所以不古者,律之盛而古之衰也。就有為古賦者,率以徐、庾為宗,亦不過少異於律爾。甚而或五七言之詩為古賦者,或四六句之聯為古賦者,不知五七言之詩、四六句之聯,果古賦之體乎!宋廣平大雅君子也,其為<梅花賦>,皮日休尚稱其為“清便富豔,得南朝徐、庾體,殊不類其為人”,他可知矣。【73】

李白作品入選的有七篇之多,但從發乎情止乎禮義這一古賦標準來衡量,亦有所不逮;祝堯謂:

李太白天才英卓,所作古賦,差強人意。但俳之蔓雖除,律之根故在,雖下筆有光焰,時作奇語,只是六朝賦爾。【74】

可見李白古賦正是唐代古賦不古的典例。而唐人賦可稱正宗的,惟獨韓、柳之作。祝堯論道:

惟韓、柳諸古賦一以<騷>為宗,而超出俳、律之外。韓子之學,自言其正葩之《詩》,而下逮於<騷>。柳之學,自言其本之《詩》以求其恆,參之<騷>以致其幽。要皆是學古者。唐賦之古,莫古於此。【75】

朱熹曾指示古賦的途徑說:“古賦須熟看屈、宋、韓、柳所作,乃有進步處。”【76】步趨朱子的祝堯肯定韓、柳古賦,自有思想的承繼,但於字裏行間仍見有所保留的餘地,只稱許為“學古者”而已。

杜牧<阿房宮賦>,固為傳誦名篇,而祝堯則特別指出為唐、宋賦體的過渡。<阿房宮賦>解題謂:

前半篇造句猶是賦,後半篇議論俊發,醒人心目,自是一段好文字,賦之本體,恐不如此。以至宋朝諸家之賦大抵皆用此格。【77】

“唐體”序亦謂:“但大半是論體,不復可專目為賦矣!母亦惡俳律之過,而特尚理以矯其失與!”【78】<阿房宮賦>以議論見長,誘發宋人“以文為賦”的先河,如果以祝堯古體之義衡量,自然非本色所在。

(五)宋體

宋人辭賦向兩端發展。科場所尚的律賦體格發展得更為精密,稱之為“進士賦”,祝堯既極厭律體,於進士賦更甚:

愚考唐、宋之間文章,其弊有二:曰俳體,曰文體。為“方語”而切對者,此俳體也。自漢至隋,文人率用之;中間變而為雙關體,為四六體,為聲律體;至唐而變深,至宋而變極,進士賦體又其甚焉。【79】

進士賦體是尚辭的極端,與此相對的,則是專主議論的“以文為賦”,是為“文體”。祝堯謂“宋之古賦往往以文為體”【80】,並評論道:

至於賦,若以文體為之,則專尚於理而遂略於辭、昧於情矣。俳律卑淺固可去,議論俊發亦可尚,而“風”之優柔、“比興”之假託、“雅頌”之形容,皆不復兼矣。非特此也,賦之本義當直述其事,何嘗專以理論為體邪?以理論為體,則是一片之文,但押幾箇韻爾,於賦何有!今觀<秋聲>、<赤壁>等賦,以文觀之,誠非古今所及;若以賦論之,恐坊雷大使舞劍,終非本色。【81】

所舉<秋聲賦>和<赤壁賦>,可稱宋賦典範,但都不備古體本色,歸根究底,乃專於理論,而缺乏發乎哀怨之情愫。祝堯認為宋代古賦以文體為尚,歐陽修實為搧播風氣的關鍵人物;<秋聲賦>題下勾勒以文為賦的淵源謂:

此等賦(指<秋聲賦>)實自<卜居><漁父>篇來,迨宋玉賦<風>與<大言><小言>等,其體遂盛,然賦之本體猶存。及子雲<長楊>純用議論說理,遂失賦本真。歐公專以此為宗,其賦全是文體,以掃積代俳律之弊,然於三百五篇吟詠情性之流風遠矣。【82】

歐陽修扭轉二百多年來惟律是尚的賦風,實非常英偉卓犖的豪傑之士,但矯枉過正,反趨另一極端。祝堯於蘇轍<黃樓賦>題下說:“自宋以來,賦者雖知賦之當則,而又不知賦之當麗,故各墮於一偏,正所謂矯枉過正者也。”【83】話雖如此,祝堯對宋人文體的評價還是比唐人律體高些;唐人之作,難得一篇完全符合祝堯的繩尺,而宋體之中,尚有蘇轍的<屈原廟賦>兼具祝堯“風、比、興”之義,“以古意而為古辭”【84】,乃《古賦辯體》中少有的典範古體之作。

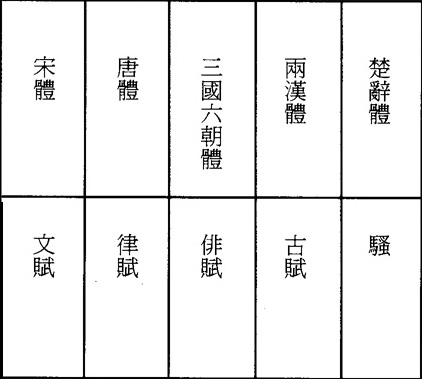

以上祝堯所辨古今賦體,無異一部賦史提綱,每每體現史的特識,勾勒不同時期賦體的主要特徵以及變化的關鍵所在。五體概括了整部賦史的脈絡,後來徐師曾《文體明辨》擯落楚辭體,稱賦格四體為古、俳、律、文【85】,實唾拾祝說而失其要旨。

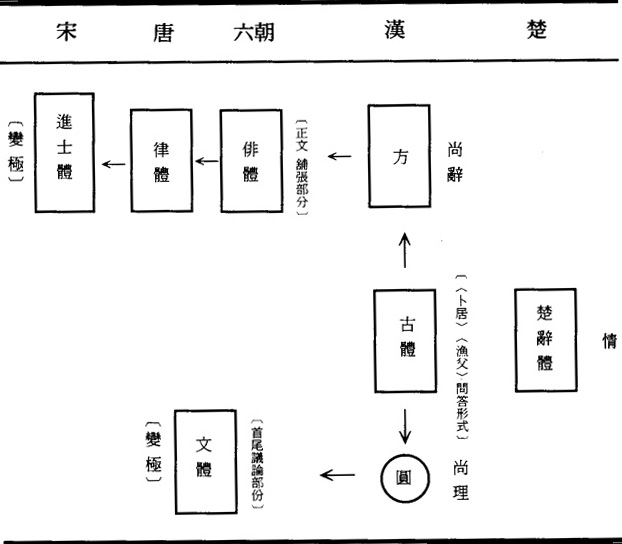

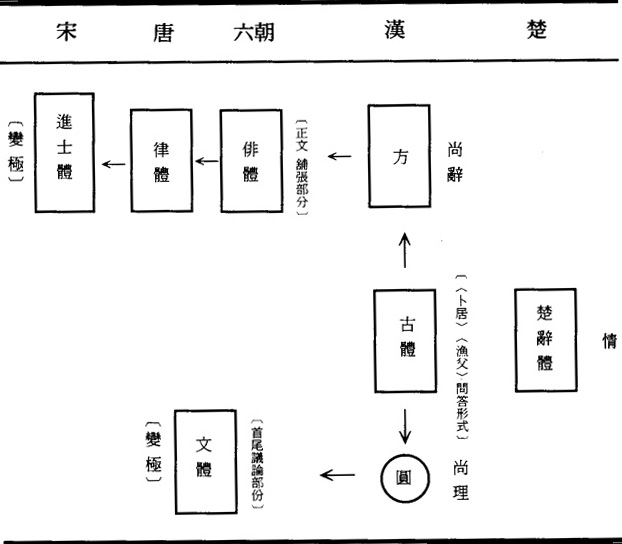

闡明五體的體貌固然是辨體批評的重要步驟,但於賦體間的承遞關係,更不容忽視。前者是實存的靜態畛域,而後者則屬於虛的流動過程。祝堯書中,每用“變”這觀念解釋衍化的軌轍。以“變”論文,由來已久,<毛詩序>以“時”說《詩》,“發乎情止乎禮義”為變風變雅之義,此祝堯賦論的核心觀念所在。惟以“變”義論賦,劉勰《文心雕龍·辨騷》為權輿,<序志>即以“變乎騷”總提篇旨,點示《詩》至乎《楚辭》的脈動。及至宋人晁補之整理《楚辭》,大暢“變”義【86】;朱熹沿晁旨說解《楚辭》【87】;而祝堯並汲取晁、朱大意,總論賦體衍蔓的軌跡;以流動的意識宏覽文體的流變,是中國文體論的特色;司馬相如<子虛賦>題下祝堯辨問答體源流,是以“變”義說明賦的一例:

賦之問答體,其原自<卜居>、<漁父>篇來,厥後宋玉輩述之;至漢,此體遂盛。此兩賦(<子虛><上林>)及<兩都>、<二京>、<三都>等作皆然。蓋又別為一體,首尾是文,中間乃賦,世傳既久,變而又變;其中間之賦,以鋪張為主而專於辭者,則流為齊、梁、唐初之俳體;其首尾之文,以議論為駛而專於理者,則流為唐末及宋之文體。【88】

這段文字具體分析了賦體流變的關鍵所在;若綜合全書“體”與“變”這一虛實關係的論述,便可以下圖顯示賦史流變的總貌:

圖明白顯示漢賦分道揚鑣的發展,方體流而

為俳、律、圓體衍為文體,各偏一端,都是淵源於<卜居><漁父>等《楚辭》篇什的問答形式。用“正變”的觀念說,《詩》變而為<騷>,<騷>變而為賦,賦本身又呈現兩極分化,祝堯遂推古體以回歸《詩》趣,於是,辨證的思維便從中呈現出來。祝堯運淵源於《易》的辨證意識作為辨體批評的基礎,顯示了經學和文學批評的內在關係。

為俳、律、圓體衍為文體,各偏一端,都是淵源於<卜居><漁父>等《楚辭》篇什的問答形式。用“正變”的觀念說,《詩》變而為<騷>,<騷>變而為賦,賦本身又呈現兩極分化,祝堯遂推古體以回歸《詩》趣,於是,辨證的思維便從中呈現出來。祝堯運淵源於《易》的辨證意識作為辨體批評的基礎,顯示了經學和文學批評的內在關係。

二、賦本的確立

《漢書·藝文志》謂荀子和屈原離讒憂國,所作賦“咸有惻隱古詩之義”【89】,表達了賢人失志的悲愴。西晉皇甫謐序左思<三都賦>,推闡《漢志》,謂荀、屈之什“存其所感,咸有古詩之意,皆因文以寄其心,托理以全其制”【90】,都隱然以“情志”為重。摯虞《文章流別論》更暢明尚情之旨說:

古詩之賦,以情義為主,以事類為佐;今之賦,以事形為本,以義正為助。情義為主,則言省而文有例矣;事形為本,則言富而辭無常。文之煩省,辭之險易,蓋由於此。夫假象過大,則與類相遠;逸辭過壯,則與事相違;辨言過理,則與義相失;麗靡過美,則與情相悖;此四過者,所以背大體而害政教。【91】

摯虞以“情”為賦本,為漢、晉賦論闢創新境,爾後劉勰《文心雕龍·詮賦》立賦的“大體”,進一步張揚以情為本的主張:

原夫登高之旨,蓋睹物興情。情以物興,故義必明雅;物以情觀,故詞必巧麗。麗詞雅義,符采相勝,如組織之品朱紫,畫繪之著玄黃,文雖新而有質,色雖糅而有本,此立賦之大體也。

所謂“質”、“本”,都是指情。劉勰逆轉了自曹丕“詩賦欲麗”【93】以至陸機“賦體物而瀏亮”【94】的以辭為尚的主張,肯定了情在賦體中的至重要意義,同時不棄辭藻之美,折衷了摯虞和曹、陸的議論,釐清情、辭的主次關係,把賦論提昇至一更高的層次。惟自唐迄宋,嗣響靡聞;及至祝堯,始再大暢尚情之旨,遙承摯、劉;而以情論賦的一脈,因祝堯倡導,蔚然成為明、清賦論的主流。在這關鍵問題上,祝堯的貢獻是絕不可以忽視的。

“情”的一義,是祝堯賦論的核心概念,不單只較前人的認識深邃,而且以系統的理論架構出現,不獨在賦論上,於整個中國古代文論史說,也是罕見的。祝堯這套理論最特出之處,是結合情、辭、理三者來確定賦的大體,並以之作為辨體批評的基準。“兩漢體”總序裡表明大要說:

騷人之賦與詞人之賦雖異,然猶有古詩之義,辭雖麗而義可則,故晦翁不敢直以詞人之賦視之也。至於宋、唐以下,則是詞人之賦多,沒其古詩之義,辭極麗而過淫傷,已非如騷人之賦矣,而況於詩人之賦乎!何者詩人所賦?因以吟詠情性也;騷人所賦,有古詩之義者,亦以其發乎情也。其情不自知而形於辭,其辭不自知而合於理;情形於辭,故麗而可觀;辭合於理,故則而可法。然其麗而可觀,雖若出於辭,而實出於情;其則而可法,雖曰出於理,而實出於辭。有情有辭,則讀之者有興起之妙趣;有辭有理,則讀之者有詠歌之遺音。如或失之於情,尚辭而不尚意,則無興起之妙,而於則乎何有!後代賦家之俳體是已。又或失之於辭,當理而不尚辭,則無詠歌之遺,而於麗乎何有!後代賦之文體是已。是以三百五篇之《詩》、二十五篇之<騷>,莫非發乎情者;為賦為比為興而見於風、雅、頌之體,此情之形乎辭者,然其辭莫不具是理;為風為雅為頌而兼於賦、比、興之義,此辭之合乎理者,然其理不出於情。理出於辭,辭出於情,所以其辭也麗,其理也則。【95】

“吟詠情性”本為<詩序>要義,嗣後鍾嶸以至於宋人嚴羽取為詩家正則【96】,祝堯視之為賦本,以詩人的屬性要求賦家,實賦論史上的創舉。劉勰以“興情”闡釋登高能賦的宗旨,但觸景興情,不外一刻之念;祝倡吟詠情性,主張賦體根植於情,此情此意,不是頃刻感發,乃為賦家的基本屬性;賦家既具備詩人的性質,則作品亦無時而不是“詩人之賦”;這套觀念,為楊雄“詩人之賦麗以則”建立了新的詮解基礎,較之劉勰論旨,遠為周至。因情而辭,因辭而理,這三者的次第絕不能逆轉,情、辭、理隸及而構賦體。祝堯既以<詩序>“發乎情止乎禮義”的變風之義疏理賦的大體的流變,情、辭、理三者的關係自須明確,皇甫謐“因文以寄其心,托理以全其制”的主張,已不足以處理這問題。祝堯於“唐體”總序闡述這三者的內在聯繫說:

或疑<詩序>謂“發乎情止乎禮義”,言情言理而不言辭。豈知古人所賦,其有理也,以其有辭;其有辭也,以其有情。其情正,則辭合於理而正;其情邪,則辭背於理而邪。所謂辭者,不過以發其情而達其理,故始之以情,終之以禮義;雖未嘗言辭,而辭實在其中。蓋其所賦,固必假於辭而有不專於辭者。去古日遠,人情為利欲所汨,而失其天理之本然。情涉於邪而不正,則以游辭而釋之;理歸於邪而不正,則以強辭而奪之。<易繫>“六辭”、軻書“四辭”,固不出於理之正,而亦何莫不從心上來。吁!辭者,情之形諸外也;理者,情之有諸中也。有諸中故見其形諸外,形諸外故知其有諸中。辭不從外來,理不由他得,一本於情而已矣!若所賦專尚辭、專尚理,則亦何足見其平時素蘊之懷,他日有為之志哉!【97】

辭與理俱自情中流出,情中自然包涵辭、理,賦家不是從情之外別求辭、理。辭、理的高下,取決於情之真偽邪正。片面追求辭采或理趣,屬捨本逐末。祝堯批評說:

嘗觀古之詩人,其賦古也,則於古有懷;其賦今也,則於今有感;其賦事也,則於事有觸;其賦物也,則於物有況。情之所在,索之而愈深,窮之而愈妙。彼其於辭,直寄焉而已矣。又觀後之辭人,刊陳落腐,而惟恐一韻未協。辭之所為,罊矣而愈求,研矣而愈飾。彼其於情,直外焉而已矣。【98】

詩人之賦,一出於情,意味深遠;辭人之篇,研求於字句聲律對偶之間,索莫乏氣。作品所以動人,在情不在辭;“辭愈工則情愈短,情愈短則味愈淺,味愈淺則體愈下”【99】,“味”喻作品經受考驗的程度,六朝以來用以表達文學作品高下優劣的直覺印象,體現了對作品感染力的關注。祝堯以味論賦,正視作品的內涵,對於尚辭的主張,便不留餘地批評說:

晉初陸士衡作<文賦>,有曰“立片言以居要,乃一篇之警策”;呂居仁曰:“文章無警策則不能動人。但晉、宋間人專致力於此,故失於綺靡而無高古氣味。”吁!士衡以辭為警策爾,故曰“立言居要”;居仁以辭能動人爾,故曰“綺靡無味”;殊不知辭之所以動人者,以情能動人爾,何待以辭為警策,然後能動人也哉!且獨不見古詩所賦乎?出於小夫婦人之手,而後世老師宿傅不能道。夫小夫婦人亦安知有所謂辭哉!特其所賦出於胸中,一時情不能自己,故形於辭而為風、比、興、雅、頌等義,其辭自深遠矣。然指一疑為非字一此辭之深遠也,情之深遠也。至若後世老師宿傅則未有不能辭者,及其見之於賦,反不能如古者小夫婦人之所為,則以其徒泥於紙上之語,而不得胸中之趣,故雖窮年矻矻,操觚翰,欲求一辭之及於古亦不可得。【100】

能夠感發人心的,是情不是辭。祝堯從讀者閱讀效應的角度批評陸機警策之旨,再一步發揮尚情的主張。祝堯又認為:那觸動讀者心靈的情,是自然流出不能自己的真情,即使出於“小夫婦人”之手,亦必感人至浹,祝堯所評班婕妤<擣素賦>“真有發乎情止乎禮義之風”【101】便是一例。作品苟非真情流露,雖為終日不離硯墨的老師宿儒的手筆,也乏善足陳。宋人嚴羽《滄浪詩話》謂“詩有別材,非關書也;詩有別趣,非關理也”【102】,以吟詠情性為詩家上法,祝堯尚情之旨,實與之遙相呼應。

情是至為複雜的感性表現,祝堯所倡的情,若具論所屬,究何所指呢?“宋體”總序透露了箇中消息:

以樂而賦,則讀者躍然而喜;以怨而賦,則讀者愀然以吁;以怒而賦,則令人欲接劍而起;以哀而賦,則令人欲掩袂以泣。動盪乎天機,感發乎人心。【103】

七情之中,祝堯取樂、怒、哀、怨四者論述,這絕非以偏蓋全的修辭手法,實暗中運用了<中庸>的觀念:

喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。【103】

祝堯於陸機<歎逝賦>的解題,正是中和之理的發揮:

凡哀怨之文易以動人,六朝人喜作之,豈非懽愉之辭難工,而窮苦之言易好與!然此作雖未能止乎禮義而發乎情,猶於變風之義有取焉。但古人情得其理,和平中正,故哀而不傷,怨而不怒;後人情流於欲,淫邪偏宕,哀極而傷,怨極而怒。此賦與江文通<恨賦>同一哀傷,而此賦尤動人。哀思之音誠莊人端士之所當警者。【104】

最易動人心脾的是哀怨之情,苟得以制衡於理,方能夠避免一發不可收拾的傾瀉。“發乎情止乎禮義”,是情和理的折衷,為實現辭賦中和之美的必要途徑。情發而為辭,辭示之理,理又反過來節制情,三者互為關係和作用。請者在閱讀時,亦應擺脫直覺的情緒感觸,提昇至理的層次,方能體味作品的內蘊;祝堯於<離騷>解題說:

讀者誠能體原之心(指屈原)而知其情,味原之行而知其理,則自有感動、興起、省悟處。孟軻氏論說《詩》曰:“不以文害辭,不以辭害意,以意逆志,是為逆志,是為得之。”凡賦人之賦與賦己之賦皆當於此體會,則其情油然而生、粲然而見,決不為文辭之所害矣。【105】

讀者從“感動”至“興起”至“省悟”,是一化被動為主動的過程,把生理的自然感觸轉變成更高層次的道德力量,契機所在,是讀者不但要“知其情”,還要“知其理”。無論就作者或讀者言,以理御情,是文學生命開展的關鍵。祝堯對情、辭、理三者辨證關係的討論,無疑深化了傳統賦論的內容。

三、古體的回歸

“由今之體以復古之體”為祝堯編纂《古賦辯體》的宗旨,“祖<騷>而宗漢”是實踐回歸古體的途徑。“兩漢體”總序謂:

心乎古賦者,誠當祖<騷>而宗漢,去其所以淫而取其所以則可也。【106】

“去淫取則”,自存在一種辨別抉擇的識力和工夫,方能重投古賦的懷抱,決不是依樣劃葫蘆的摹寫。祝堯於屈、宋作品後序說:

如但知屈、宋之辭為古而莫知其所以古,及其極力摹倣,則又徒為艱深之言以文其淺近之說,摘奇難之字以工其鄙陋之辭;汲汲焉以辭為古,而意味殊索然矣!【107】

古、今言語表達有別,不理會這客觀條件的變化,只一味仿效前代文辭,不但不能“復古”,相反更窒礙性情的表露,以致作品“意味殊索然”,不耐一讀。楊雄便是一例,蘇軾曾強烈批評這種佞古而膺古的態度【108】,祝堯再申述說:

自<楚騷>已多用連綿字及雙字,長卿用之尤多,至子雲好奇字,人每載酒從問焉,故賦中全喜用奇字,十句而八九矣。厥後<靈光>、<江>、<海>等賦,旁搜遍索,皆以用此等字為賦體,讀者苦之。然賦之為古,亦觀六義所發何如爾。若夫霧縠組麗、雕蟲篆刻以從事於侈靡之辭,而不本於情,其體固已非古,況乎專尚奇難之字以為古!吾恐其益趍於辭之末,而益遠於辭之本也。晦翁嘗論:“今人好用字,如讀《漢書》便去收拾三兩箇字;洪景盧較過人,亦然;南豐尚解使一二字,歐、蘇全不使一箇難字,而

文字如此好。”則作者何必要用奇難字哉!【109】

以奇難文字假充古體的偽古董,宋人黃山谷的辭賦便屬此類,祝堯論道:

山谷長於詩,而尤以《楚辭》自喜,然不詩若者,以其大有意於奇也。晦翁云:“古人文章,大率只是平說,而意自長;如<離騷>只是平白說去,自是好;後來黃魯直恁地著氣力做,只是不好。”【110】

黃山谷善效<騷>體,但他這種作品卻不為祝堯所重,問題在只顧文字的摹印,“大有意於奇”,未能深探本源所在。楊雄和黃庭堅都是不善別擇去取而唯獨東施效顰的例子。當然,祝堯於黃賦的評論亦不一定全面和正確,觀元初劉壎的意見可知好尚之異。祝堯不認同這種以艱澀怪奇的表達為回歸的途徑。後來明代古賦好用奇字【111】,只淪於窠臼而已。

楊雄論賦謂“詩人之賦麗以則,辭人之賦麗以淫”【112】,“麗則”和“麗淫”,是辭賦“代降”的分水嶺,雖有“則”、“淫”之別,但同樣顯現“麗”的體貌。曹丕<典論·論文>說到“詩賦欲麗”【113】,皇甫謐<三都賦序>論賦體,謂:

古人稱不歌而頌謂之賦;然則賦也者,所以因物造端,敷弘體理,欲人不能也。引而申之,故文必極美;觸類而長之,故辭必盡麗。然則美麗之文,賦之作也。【114】

《文心雕龍·詮賦》立賦的大體,亦謂“詞必巧麗”。自漢、晉以來,以“麗”為辭賦的大體,已是一種共識。但祝堯卻力倡“取則去淫”,暫置這“麗”字,修訂傳統以來的說法。在班固<西都賦>題解之下,祝堯辨“麗”和“則”這兩項觀念的先後本末說:

昌黎曰:“《詩》正而葩。”子雲曰:“詩人之賦麗以則。”愚謂:先正而後葩,此詩之所以為詩;先麗而後則,此賦之所以為賦。自漢以來,賦者知賦之當麗,而少知賦之當則。苟有善賦者,以《詩》中賦之賦而為賦,先以情而見乎情,則有正與則之意為骨;後以辭而達於理,則有葩與麗之辭為肉,庶幾葩麗而不淫,正則而可尚,發乎情止乎禮義,是獨非詩人之賦歟!何詞人之賦足言也?【115】

先“則”後“麗”,結合情,辭、理的關係,指示出“詩人之賦”和“辭人之賦”分野所在;“詩人之賦”不待言是取則的對象,而“辭人之賦”乃自楊雄以來對漢人作品的概括,實屬於“代降”;祝堯既然肯定漢賦的地位,主張“祖<騷>而宗漢”,自須要調停代降和宗漢之間的矛盾;“取則去淫”是解決衝突的途徑。既然有所去取,則漢賦之淫,亦必須具體指出,否則徒懸空論。祝堯於“兩漢體”總序稱:

漢興,賦家專取《詩》中賦之一義以為賦,又取<騷>中贍麗之辭以為辭,所賦之賦為“辭賦”,所賦之人為“辭人”;一則曰辭,二則曰辭,若情若理有不暇及,故其為麗,已異乎<風><騷>之麗,而則之與淫遂判矣。【116】

辨析了漢賦“淫”、“則”區別之所在,“宗漢”的實踐便有了標準,得以取其菁華,棄其糟粕;對於以“辭”為體的漢賦,祝堯既“宗”之,但又怎樣調解重情輕辭的主張呢?這是祝堯所必須面對的問題,他在論析<子虛賦>時透露了端倪:

須將此兩賦(指<子虛賦>及<上林賦>)及楊子雲<甘泉>、<河東>、<羽獵>、<長楊>,班孟堅<兩都>,潘安仁<藉田>,李太白<明堂>、<大獵>,宋子京<圓丘>、張文潛<大禮慶成賦>並看,又將<離騷>、<遠遊>諸篇瞻麗奇偉處參看,一掃山林草野之氣習,全倣冠冕佩玉之步驟。取天地百神之奇怪,使其詞誇;取風雲山川之形態,使其詞媚;取鳥獸草木之名物,使其詞贍;取金璧綵繒之容色,使其詞藻;取宮室城闕之制度,使其詞壯;則詞人之賦吾既盡之,然後自賦之體而兼取他義,當諷刺則諷刺而取之風,當援引則援引而取諸比,當假託則假託而取諸興,當正言則正言而取諸雅,當歌詠則歌詠而取諸頌,則詩人之賦吾又兼之。【117】

這是撰作鉅麗的“鋪敘之賦”所取則的具體途徑,在抉擇“辭人之賦”所長時,亦必有意兼存“詩人之賦”的特質。祝堯於蘇徹<黃樓賦>題下說:

嘗謂自漢以來,賦者知賦之當麗,而不知賦之當則。自宋以來,賦者雖知賦之當則,而又不知賦之當麗。故各墮於一偏,正所謂矯枉過正者也。【118】

麗則兼賅而本末得所,是“祖<騷>而宗漢”的具體意義。

但漢賦佳篇,非只於鉅麗之作,祝堯更欣賞的,是那種抒情短篇。例如他評司馬相如<長門賦>:“長卿之賦甚多,而此篇取傑出者,有風、興之義也”【119】,視之為“詩人之賦”的典則:

愚嘗以長卿之<子虛>、<上林>較之<長門>,如出二手。二賦尚辭,極其靡麗而不本於情,終無深意遠味。<長門>尚意,感動人心,所謂情動於中而形於言,雖不尚辭而辭在意中。由此觀之,賦家果可徒尚辭而不尚意乎!尚意則古之六義可兼,是所謂詩人之賦而非後來辭人之賦矣!【120】

<長門>固然是抒情小賦的佼佼者,但賦家文辭,每多假託;東漢以來,詠物之篇已成主流,像<長門>那樣直抒衷情的作品並不多見。若追效古體,自須於漢人詠物小賦之中總結經驗;祝堯評禰衡<鸚鵡賦>說:

凡詠物題當以此等賦為法。其為辭也,須就物理上推出人情來,直教從肺腑中流出,方有古氣味。【121】

並特別提示讀者同時參考《昭明文選》所擯棄的鮑照的<野鵝賦>,更深刻體味借物抒懷的手法。詠物之篇,本來早見於荀子,不待禰衡,但祝堯不取荀賦,原因是荀賦五篇“其辭既不先本於情之所發,又不盡本於理之所存”、“一律全是隱語”【122】,不符合發乎情止乎禮義的大體。可見祝堯復古之體,並非唯古是尚的佞古,於別擇去取之間始終保持一貫的原則和標準。“描形寫影,名狀形容”絕非祝堯對詠物賦的要求,但又期望後來賦家如何“就物理上推出人情來”呢?祝堯於張華<鷦鷯賦>題下指示具體的途徑的說:

凡詠物之賦,須兼比、興之義,則所賦之情不專在物,特借物以見我之情爾。蓋物雖無情,而我則有情;物不能辭而我則能辭;要必以我之情推物之情,以我之辭代物之辭,因之以起興,假之以成比。雖曰推物之情,而實言我之情;雖曰代物之辭,而實出我之辭。本於人情,盡於物理,其詞自工,其情自切,使讀者莫不感動,然後為佳。【123】

這是以“移情”的主觀描寫來實現寫意抒情的目的。其實,不獨詠物賦如是,詩詞莫不如是,祝堯的賦論已提昇至具有普遍意義的文學理論。儘管題材和形式有別,詠物小賦和鋪敘大賦的大體,祝堯都切盼共同建基於真實情感的流露;由情而辭而理,構成賦的體要;因情而及理,感人之餘也同時蘊涵了啟迪人心的功能,作品於是產生“無窮之意味”,屈、宋的作品最能體現這特色。祝堯序論屈、宋作品說:

自漢以來,賦家體製,大抵皆祖原意。故能賦者要當復熟於此,以求古詩所賦之本義,則情形於辭,而其意思高遠;辭合於理,而其旨趣深長。【124】

此正是“祖<騷>”的關節,並非以文辭效顰;祝堯又說:

屈、宋之辭,家傳人誦,尚矣!刪後遺音,莫此為古者,以兼六義焉爾。賦者誠能雋永於斯,則知其辭所以有無窮之意味者,誠以舒憂泄思,粲然出於情。【125】

“意思高遠”、“旨趣深長”、“無窮之意味”,屈<騷>之妙在此;李白<大鵬賦題>題下祝堯說:

若論騷人所賦全體,固當優柔婉曲者為有味,豈專為閎衍鉅麗之一體哉!【126】

“優柔婉曲”為屈賦體貌,是祖<騷>者追效所在。《楚辭》閎衍鉅麗之體既非所尚,更何況漢人之篇!祝堯批評司馬相如<上林賦>說:

古人之賦固未可以鋪張侈大之辭為佳,而又不可以刻劃斧鑿之辭為工,亦當就情與理上求之。【127】

復歸古體的理想路向,不是撰作<二京><三都>之類鋪張閎衍的鉅麗鴻裁之制,乃是以抒情小賦體現“優柔婉曲”的風貌。祝堯講到“風之本義優柔而不直致”【128】,正是古體歸宿之所。

四、六義的釐辨

《古賦辯體》一項顯著的特色,是以“六義”評論作品優劣;朱熹的《楚辭集注》已運用這方法提點讀者,淵源自可遠溯於《毛詩詁訓傳》;從形式上說,祝書和朱注一脈相承,但深究其義,祝堯說“六義”,實自闢蹊徑,仍根於情、辭、理為骨幹的理論,是他的賦論體系裡不可分割的一部分,非若一般儒生的隨文釋義可比。“外錄”總序所論,最足見祝堯“六義”大旨,原文如下:

《詩》之義六,惟風、比、興三義真是《詩》之全體,至於賦、雅、頌三義,則已鄰於文體。何者?《詩》所以吟詠情性,如風之本義優柔而不直致,比之本義託物而不正言,興之本義舒展而不刺促;得於未發之性,見於已發之情,中和之氣形於言語,其吟詠之妙,真有永歌嗟歎舞蹈之趣,此其所以為《詩》而非他文所可混。人徒見賦有鋪敘之義,則鄰於文之敘事者;雅有正大之義,則鄰於文之明理者;頌有褒揚之義,則鄰於文之贊德者,殊不知古詩之體,六義錯綜。昔人以風、雅、頌為三徑,以賦、比、興為三緯;經,其《詩》之正乎!緯,其《詩》之葩乎!經之以正,緯之以葩,《詩》之全體始見,而吟詠情性之作,有非復敘事明理贊德之文矣!《詩》之所以異於文者,以此。賦之源出於《詩》,則為賦者固當以詩為體,而不當以文為體。後代以來,人多不知經緯之相因,正葩之相須,吟詠無所因而發,情性無所緣而見,問其所賦,則曰:“賦者,鋪也。”如以鋪而已矣,吾恐其賦特一鋪敘之文爾,何名為賦!【129】

“六義”風、賦、比、興、雅、頌,漢、晉以迄唐、宋諸儒,都習慣了二分為風、雅、頌及賦、比、興,孔穎達“體用”說或者朱熹“經緯”說均就此相沿發揮,沒有異議。祝堯卻一反成例,以風、比、興為“詩體”,賦、雅、頌為“文體”;這樣的新組合,無疑是大膽的嘗試,若謂祝堯詮解“六義”,倒不如說他借“六義”來構築一套賦論來得更為恰當。祝堯釋風、比、興這稱之為“詩體”的特色:

風之本義,優柔而不直致;

比之本義,託物而不正言;

興之本義,舒展而不刺促。

這都是屬於委婉的表達手法,為詩人吟詠情性的格調;三種“詩體”之中,又以風和興為主體;祝堯於司馬相如<長門賦>題下說:

六義之中惟風與興二義每發於情,最能動人而能發人之才思。【130】

因而作品若能蘊含風、興二義或有其一,都可算“得體”。綜覽《古賦辯體》全書,給祝堯視為得體的作品,可以表列如下:

全篇作品兼具風、興之義的,只有司馬相如<長門賦>、禰衡<鸚鵡賦>、鮑照<蕪城賦>、蘇轍<屈原廟賦>和韓愈<弔屈原文>等五篇,都是情致深厚纏綿、借題自傷之作;至於各具風、興之義的辭賦均不離哀傷之意。可見祝堯所追求的“優柔婉曲”的古賦大體,乃是一哀傷之情的流露;他論<九章>說:

比之<離騷>,又其情哀傷之甚者也,蓋<風><雅>之變至此極矣。【131】

但哀極失正,沒有“理”的制衡,缺乏“和平”之響,也非至善;所以可入格的<哀郢>只評予風一義,而未得以為準則,祝堯謂:

原懷故都,俳徊不忍去,有<黍離>之餘悲焉,但<黍離>章末曰:“悠悠蒼天,此何人哉!”雖怨而發之和平,蓋猶有先王之澤。此章之末,則曰:“信非吾罪而棄逐兮,何日夜而忘之。”雖言非我,深乃尤人,其出於憤慨,固與和平之音異矣。【132】

哀怨之懷而發之以和平之音,為祝堯所尚且定為評論的繩尺,後代傳誦的抒情名篇,苟不符此旨,亦不得入格。“宋體”總序說:

今觀<秋聲>、<赤壁>等賦,以文視之,誠非古今所及;若以賦論之,恐坊雷大使舞劍,終非本色。【133】

祝堯不否定<秋聲賦>和<赤壁賦>價值,但律以哀怨平和的古體準繩,的確不是“本色”所在。

作為一種具體的批評標準,祝堯對“比”義的論述,也有異於先儒;“本色”所具風、興二義,亦貫徹於“比”義的詮釋。例如《莊子》和<離騷>均用“寓言”,寓言及“比”體的一種表現方法,但作為大體所屬的比義,亦須以情為本。祝堯論說:

後人以《莊》比<騷>,實以《莊》<騷>皆是寓言,同一比義,豈知<騷>中比兼風興,豈《莊》所及。《莊》文是異端荒唐嫪悠之說,<騷>文乃有先王盛時發乎情止乎禮義之遺風。【134】

屈一騷一的比乃所以抒述哀怨悱惻之情,《莊》之比乃所以說理,大體異趨,不能視為一談;祝堯此論亦可推至文學與學術文章兩大範疇的本質問題,於釐定文學的界域意義重大,明、清人好以《莊》<騷>並舉,識力反不及祝堯。比義雖為“詩體”之一,若運用不恰當,反成贅疣,祝堯評駱賓王<螢火賦>說:

本取螢自比,而又取他物比螢,所謂比中之比;或以比螢之明,或以比螢之化,非不精工,但先後複出,既繁且塞,體物瀏亮,恐不其然。其病源正在學齊、梁爾。【135】

<螢火賦>純取物物相比之義,文字雖精巧,卻不是深情不得不發的流露,所以不得入格。祝堯評<遠遊>謂:

原之作此,實以往者弗及、來者不聞為恨;悲宗國將亡而君不悟,思欲求仙不死以觀國事終久何如爾,故其詞皆與莊周寓言同,非復詩人寄託之義。【136】

<遠遊>乃表達一種理性的態度,近於《莊子》遣用寓言的動機,沒有深情“寄託”,祝堯便評謂“舉天地百神以自比而實非比”【137】。至於屈原<橘頌>,則比義而自存寄託,祝堯評論道:

原蓋有感於踰淮為枳之說,自比其志節,如橘之不可移,篇內意皆放此。然此章宜作兩節看,前一節是形容其根葉華實之紛縕,後一節是稱美其本性德行之高潔;兩節發端,皆以不還難徒為言,原之深情在此也。【138】

<橘頌>用“比”義,乃有感而發,全篇體現了作者受命不遷、終始全德的“深情”;這種寄託深厚的比,方合符“詩之體”的要求。風、比、興三義,雖有先後次第,但都是建基於以情為本的賦論體系上。

祝堯論賦、雅、頌三義,以為“鄰於文體”;所謂“文”,指議論說理的散行文體,“宋體”以理為尚,所以稱之為“文體”。“鄰”是差近的意思,卻不是說賦、雅、頌即是“文之體”。這一鄰字,用得很有分寸。祝堯批評後人於賦、雅、頌多誤解,致偏歪了創作的路向:

人徒見賦有鋪敘之義,則鄰於文之敘事者;雅有正大之義,則鄰於文之明理者;頌有褒揚之義,則鄰於文之贊德者。【139】

敘事、明理、贊德固然是賦、雅、頌的具體表現,但“《詩》之體”的賦、雅、頌,乃根之以情,“文之體”以理為尚而不是以情為本。同是敘事、明理、贊德,“《詩》體”和文體的表現存在本質上的差異。把賦家的寫作路向從“文體”撥返“《詩》體”,必要明辨這本質的問題;評荀卿<禮賦>便說:

純用賦體,無別義,後諸篇同。卿賦五篇,一律全是隱語,描形寫影,名狀形容,盡其工巧,自是賦家一體,要不可廢。然其辭既不本於情之所發,又不盡本於理之所存,若視<風><騷>所賦,則有間矣。吁!此楚<騷>所以為百代辭賦之祖歟!【140】

同屬敘事之賦,荀賦便與屈賦有別;祖<騷>而不祖荀,關鍵在“情”。祝堯辨賦體,這方面是非常分明的。後人論賦體制淵源,多僅從形式入手,反而忽略了以情為文學屬性的基本原則。

情為裡,六義為表,表裡相須,構成了賦體的本色。祝堯於“唐體”序論說:

古賦之所以可貴者,誠以本心之情,有為而發;六義之體,隨寓而形;如雲之行空,風之行水,百態橫生,為變不測,縱橫顛倒,不主故常,委蛇曲折,略無留礙。【141】

古賦之美盡在於斯。情隱而六義顯,情因六義而有所寄,六義以情為本則姿態橫生。“賦之為古,亦觀六義所發何如爾”【142】,則六義為衡量的標尺,祝堯提示《古賦辯體》每篇作品的六義,所以指出途徑所在,因為六義淪失已久,非朝夕之故;楊雄<甘泉賦>題下祝堯說:

蓋自長卿諸人就<騷>中分出侈麗之一體以為辭賦,至於子雲,此體遂盛,不因於情,不止於理,而惟事於辭;雖曰因宮室畋獵等事以起興,然務矜誇而非詠歌,興之義變甚矣;雖曰取天地百神等物以為比,然涉奇狂而非博雅,比之義變甚矣;雖曰陳古者帝王之跡以含諷,然近諛佞而非柔婉,風之義變甚矣;雖曰稱朝廷功德等美以倣雅、頌,然多文飾而非正大雅,頌之義又變甚矣;但風、比、興、雅、頌之義終未泯。至於三國六朝以降,辭益侈麗,六義變盡而情失,六義泯盡而理失。噫!此可以觀世變矣!。【143】

宋人雖一矯唐律賦之失,以文為賦,但又矯枉過正,亦未能歸復六義大體;“宋體”序謂:

然宋之古賦往往以文為體,則未見其有辨其失者。……至於賦,若以文體為之,則專尚於理,而遂略於辭、昧於情矣。俳律卑淺固可去,議論俊發亦可尚,而風之優柔、比興之假託、雅頌之形容,皆不復兼矣。非特此也,賦之本義,當直述其事,何嘗以理論為體邪?以理論為體,則是一片之文,但押幾箇韻爾,賦於何有!【144】

回復本色,自必須肯定吟詠情性為大體所歸;而祝堯六義優柔婉曲之論,為抒述懷抱的途轍,彼虛此實,相輔相成,祝堯的賦論,至此而得以落實和完滿。

餘論

綜《古賦辯體》的賦論內容,許以“體大思精”,絕不為過。一方面繼承了前代的批評精粹,結合當前情況,以總集的形式開展批評,具有強列的針對意義;而論旨明確,以情為本的主張貫徹全書不同方面的論述,超越“敷陳”的層次而追求詩的屬性,“以詩為賦”乃為實踐復歸本色的途徑。至於辨體的批評,更影響深遠,不獨在批評方法和意識上繼往開來,賦體流別之辨,已經漸次成為一種通論;《文章辨體》、《文體明辨》、《詩源辨體》諸書論賦之語,十之八九出自《古賦辯體》,若吳訥則明著,徐師曾則隱祕出處而已【145】。然評論之事,每後出轉精,商略加邃,此自必然,如許學夷《詩源辨體》卷二便謂:

<騷>辭雖總雜重復,興寄不一,細繹之,未嘗不聯絡有緒,元美所謂“雜而不亂,復而不厭”是也。學者苟能熟讀涵詠,於窈冥恍忽得其脈絡,識其深永之妙,則<騷>之真趣乃見。後人學<騷一者,於六義亦未嘗缺,而深永處實少。此又君澤所未悉也。【146】

此又標準的相異,祝堯冀以哀怨情為寫作動力,而伯清乃以“深永”的含蓄之旨為妙趣,各有所是,不必互非。至於何焯持論稍苛,若《義門讀書記》卷四十五謂:

祝氏《古賦辯體》謂:先正而後葩,《詩》之所以為《詩》;先麗而後則,此賦之所以為賦。蓋不過尋行數墨之見耳。【147】

何焯以為“能諷斯麗者皆則,徒勸斯麗者為淫”【148】,蓋亦申說祝堯論旨,意出一脈,評祝氏短淺,不外相輕狂譟的積習而已。而謂祝堯賦頌有別之說為“強生區別,即杜撰也”【149】,則紀昀已為祝堯辨誣【150】。凡此區區一二微處苛評,俱未足以動搖祝堯的賦論基礎。

註釋

【1】紀昀於《四庫提要》盛稱《古賦辯體》,謂其“采摭頗為完備”以及“於正變源流,亦言之最確”,力辨何焯的非難。

【2】《江西通志》卷廿四。台北:華文書局影印光緒七年刊本,一九六七年。頁五三二。

【3】《無錫金匱縣志》卷十五。台北:成文出版社影印清光緒七年刊本。頁二二八。

【4】《廣信府志》卷九。台北:成文出版社影印清同治十二年刊本。頁七三二。

【5】《元史》卷八十一<選舉志>。台北:商務印書館影明洪武本。頁九九六。

【6】《廣信府志》卷十一,頁一三七八。

【7】同註【5】。

【8】見:《宋元學案》卷七十八“張祝諸儒學案”之祝泌傳後王梓材<考略>。北京:中華書局,一九八六。頁二六二零。

【9】《廣信府志·序》,頁一。

【10】《古賦辯體》卷七“唐體”序。台北:商務印書館影印文淵閣《四庫全書》本,頁三。後引《古賦辯體》俱用此本。案:今可知刊本,有明嘉靖十一年刻本,九行二十小字雙行,民初李一氓先生跋,今藏北京圖書館。又明嘉靖十六年刻本,十行十八字,有清許烺的批校,藏中國人民大學圖書館。近人徐志嘯《歷代賦論輯要》撮錄,小注“明成化刻本”,更早於北京圖書館所藏本。今所用《四庫全書》鈔本,流行較廣;取便查覆,惟用此本。

【11】《古賦辯體》卷七“唐體”序,頁一。

【12】同【11】。

【13】《古賦辯體》卷八“宋體”序:頁四。

【14】錢大昕:《補元史藝文志》,載《廿五史補編》第六冊。北京:中華書局,一九八六,頁八四三六。

【15】黃虞稷:《千頃堂書目》卷三十一。台北:廣文書局影適園叢書本,一九六七年頁二一五九。

【16】《宋史·藝文志》。台北:商務印書館影元至正刊本。頁二四六一。

【17】陳振孫:《直齋書錄解題》卷二十二。上海:上海古籍出版社,一九八七年。頁六四二。

【18】《古賦辯體》卷一,頁一。

【19】吳訥:《文章辨體序說》。北京:人民文學出版社,一九八二年。頁二十三。

【20】《古賦辯體》卷一,頁一。

【21】葉幼明《辭赋通論》謂“32家91首”,至宋張文潛止。(長沙:湖南教育出社,一九九一年。頁一五七),葉氏為目錄疏漏所蔽。宋體以洪舜俞<老圃賦>輟末,惟目錄漏名兼且並歸入張耒名下。葉氏未明言所據本,然《四庫》本則如是。

【22】楊明照:<從《文心雕龍》看中國古代文論史、論、評結合的民族特色>,載華東師範大學研究所編《中國古代文論研究方法論集》。濟南:齊魯書社,一九八七年。頁四十二。並參考拙著《摯虞研究》第十二章。香港:學術出版社,一九九零年。頁一八二至一九六。

【23】《古賦辯體》卷五,頁二。

【24】朱熹:《楚辭集注·後語序》。香港:中華書局影印宋端平本,一九七二年。頁四。案:上海古籍出版社標點梓印是本,缺漏此至關重要的目錄及序。

【25】《古賦辯體》卷三,頁四。

【26】《古賦辯體》目錄序,頁一。

【27】祝堯批評陸機<文賦>的觀點,見卷五陸機<文賦>題下評語,頁六。

【28】《古賦辯體》卷五,頁三。

【29】同上,頁四。

【30】見《辯體》卷五,<歎逝賦>題下評語,頁十一。

【31】《古賦辯體》卷九,頁四。

【32】同上,頁二。

【33】見《辯體》卷九序,頁一。

【34】《辯體》卷九“後騷”序謂:“<騷>為賦祖,雖或信之,賦終非<騷>,亦或疑之矣。故先以屈、宋之<騷>,載為正賦之祖;而別以後來之<騷>,錄為他文之冠。有源有委,而因委知源;有祖有述,而因述知祖,則古賦之體或先或後,同源並祖,於此乎辨之,其可也。”(頁五)

【35】吳訥《文章辨體序說》謂:“迨元祝氏輯纂《古赋辨體》,其曰‘後騷’者,雖文辭增損不同,然大意則亦本乎晦翁之舊也。”(頁二十一)

【36】祝堯所補十四篇如下:黃庭堅<濂溪辭>、楊萬里<延陵懷古辭>、孔稚圭<北山移文>、尹吉甫<履霜操>、牧犢子<雉朝飛操>、舜<南風歌>、箕子<麥秀歌>、伯夷<采薇歌>、孔子<獲麟歌>、楚狂接輿<鳳兮歌>、寡陶嬰<黃鵠歌>、楚漁父<渡伍員歌>、韓愈<盤谷歌>(此截取<送李愿歸盤谷序>的歌)。

【37】《漢書》卷八十七(下)<楊雄傳贊>載述雄語:“賦莫深於<離騷>,反而廣之;辭莫麗於相如,作四賦。”(北京:中華書局,一九六二年。頁三五八三。)晉代摯虞《文章流別集》亦引雄語以標舉<離騷>的賦宗地位,語見《太平御覽》卷五八七(參拙著《摯虞研究》,頁一八六)。

【38】王利器:《文心雕龍校證》卷二<詮賦>。上海:上海古籍出版社,一九八零年。頁四十九。

【39】《古賦辯體》總目序,頁一。

【40】《古賦辯體》卷九“外錄”序,頁二。

【41】以體比喻文格,自古而然,西晉已至於全面,《文心雕龍》成熟。《文心》各篇所言“大體”一詞,指一種文體的基本範式。王若虛所講“定體”、“大體”,其基本內涵不異於《文心》。祝堯於“三國六朝體”序亦沿“大體”一詞,謂“<郊居賦>中嘗恐人呼雌霓作倪,不復論大體意味,乃專一字聲律,其賦可知”(卷五,頁四),大體意味與一字聲律相對,自指一種通則的範式或風格。

【42】對文體的探索提出方法和途徑的,前有《文心雕龍·序志》所說的“原始以表末,釋名以章義,選文以定篇,敷理以舉統”四例(見《校證》卷十,頁二九五),迨至祝書,始提出辨別異同的概念,中國古代文論著裡,罕有說及研究的方法或途徑,故劉、祝二書亦顯得特別重要。

【43】《古賦辯體》卷一,頁一。

【44】《古賦辯體》卷二,頁八。

【45】朱熹《楚辭集注》於<遠遊>末章謂司馬相如<大人賦>襲<遠遊>而成。卷五,頁九。祝堯於<遠遊>題下迻錄朱說,見《古賦辯體》卷二,頁八。

【46】《古賦辯體》卷六,頁一。

【47】《古賦辯體》卷三司馬相如<子虛賦>題下,頁八至九。

【48】祝堯於一卜居一題下引洪邁語;文見卷二,頁十二至十三。

【49】《古賦辯體》卷二<漁父>祝氏題下語,頁十四。

【50】清林聯桂《見星盧賦話》謂:“古賦之名始終於唐,所以別乎律也,猶之令人以八股為時文,以傳記為古文之意也。”據葉幼明《辭賦通論》轉錄,頁二零九。徐志嘯《歷代賦論輯要》未錄林書,頗憾。

【51】《古賦辯體》卷三,頁四。

【52】同上,頁二至三。

【53】《歷代賦論輯要》,頁七十六頁。

【54】《古賦辯體》卷四,頁三。

【55】同上,頁十三。

【56】《古賦辯體》卷五,頁二。

【57】同上,頁四。

【58】《古賦辯體》卷六,頁八。

【59】同上,頁十八。

【60】同上卷七<螢火賦>題下語,頁五。

【61】同上卷六庾子山名下評語,頁二十一。

【62】同庾子山<枯樹賦>題下語,頁二十二。

【63】同上卷五,頁四。

【64】同上卷五,頁十一。

【65】同上卷五,頁十四。

【66】卷五<秋興賦>題下評語,頁十九。

【67】同【59】。

【68】同上卷七,頁一。

【69】同上。

【70】同上卷七駱賓王名下評語,頁四。

【71】祝堯於唐體序引陳師道語謂:“律之作始自徐庾。”卷七,頁一。

【72】《古賦辯體》卷七,頁一。

【73】同上,頁二。

【74】同上,頁三。

【75】同上,頁三。

【76】《朱子語錄》卷一三九“論文(上)”。北京:中華書局,一九八六年。頁三二九九。

【77】《古賦辯體》卷七,頁三十。

【78】同上,頁三。

【79】同上卷八“宋體”序語,頁二。

【80】同上,頁一。

【81】同上,頁二。

【82】同上,頁八。

【83】同上,頁十七。

【84】同上,頁十五。

【85】徐師曾《文體明辨序說》引述祝語後案謂:“故今分四體:一曰古赋,二曰俳賦,三曰文賦,四曰律賦。”(北京:人民文學出版社,一九

【86】晁補之<離騷新序>謂:“先王之盛時,四詩各得其所。王道衰而變風變雅作,猶曰達於事變而懷其舊俗。舊俗之亡,惟其事變也。故詩人傷今而思古,情見乎辭,猶《詩》之<風><雅>既變矣。孟子曰:‘王者之跡熄而《詩》亡。’然則變風變雅之時,王跡未熄,《詩》雖變而未亡。《詩》亡而後<離騷>之辭作,非徒區區之楚事不足道,而去王跡逾遠矣。……自<風><雅>變而為<離騷>,至<離騷>而變為賦。……蓋《詩》之流,而楚而為<離騷>,至漢而為賦,復變而為詩,又變為而為雜言、長謠、問對、銘、贊、操、引,苟類出於楚人之辭而小變者,雖百世可知。”(轉錄於姜亮夫《楚辭書目五種》。上海:中華書局,一九六一年。頁二十七至二十八。)晁氏論“變”義終以《詩》為關括,所謂萬變不離其中,變中自有一不變者在。祝堯辨同異,及正編外錄之制,均可從晁氏語尋出端緒。

【87】朱熹《楚辭集注》卷一<離騷經>題下謂:“其寓情草木,託意男女,以極遊觀之適者,變風之流也;其敘事陳情,感今懷古,以不忘乎君臣之義者,變雅之類也;至於語冥婚而越禮,攄怨憤而失中,則又<風><雅>再變矣;其語祀神歌舞之盛,則幾乎<頌>,而其變也,又有甚焉。”(頁二)此論《詩》與《楚辭》的變義,又較晁氏進一步,祝堯錄之於“楚辭體”序,惟未明著出處,此亦古人著書隱栝之例。

【88】《古賦辯體》卷三,頁九。許學夷《詩源辨體》卷二謂祝此語“古今赋體之變,此為盡之”(北京:人民文學出版社,一九八七年。頁四十三。)

【89】《漢書》卷三十<藝文志>,頁一七五六。

【90】《昭明文選》卷四。上海:上海古籍出版社,一九八六年,頁一七三。

【91】《藝文類聚》卷五十六。香港:中華書局,一九七三年。頁一零一八。

【92】《文心雕龍校證》卷二,頁五十。

【93】見曹丕<典論·論文>,《昭明文選》卷五十二,頁二二七一。

【94】陸機<文賦>語,見《文選》卷十七。

【95】《古賦辯體》卷二,頁二。

【96】鍾嶸《詩品》論作詩“直尋”之旨謂:“至乎吟詠情性,亦何貴于用事。”(陳延傑:《詩品注》。北京:人民文學出版社,一九八零年。頁四一嚴羽一反江西用事惡習,於《滄浪詩話》義界詩云:“詩者,吟詠情性也。”(郭紹虞:《滄浪詩話校釋》。北京:人民文學出版社,一九八三年。頁二十六。)此方為滄浪論旨要義,終以“詩教”為核心,以繩當世偏歪的詩風。祝堯論賦,頗與嚴羽暗合,因為所持標準相近。

【97】《古賦辯體》卷七,頁三。

【98】《古賦辯體》卷五“三國六朝體”序,頁二。

【99】同上,頁二。

【100】同上,頁三。

【101】同上卷三,頁二十六。

【102】郭紹虞:《滄浪詩話校釋》。頁二十六。

【103】《古賦辯體》卷八,頁四。

【104】朱熹:《四書章句集注》。北京:中華書局,一九八三年。頁十八。

【105】《古賦辯體》卷一,頁三。

【106】同上書卷二,頁四。

【107】同上卷一,頁二十三。

【108】蘇軾:<答謝民師推官書>謂:“楊雄好為難深之辭,以文淺易之說,若正言之則人人知之矣!此正所謂雕蟲篆刻者,其《太玄》《法言》皆是類也,而獨悔於賦,何哉?終身雕篆而獨變其音節,便謂之經,可乎?屈原作<離騷經>,蓋風雅之再變者,雖與日月爭光可也,可以其似賦而謂之雕蟲乎?使賈誼見孔子,升堂有餘矣,而乃以賦鄙之,至於與司馬相如同科。雄之陋如此者其眾。”(《蘇軾文集》。北京:中華書局,一九八六年。頁一四一九)。此可謂誅心之論。

【109】《古賦辯體》卷四,頁二。

【110】同上書卷八,頁二十二。

【111】浦銑《復小齋賦話》謂:“明人作古賦,好用奇字。”(何沛雄:《賦話六種》。香港:三聯書店,一九八二年。頁九十三。)

【112】汪榮寶:《法言義疏》卷三<吾子>。北京:中華書局,一九八七年。頁四十九。

【113】同【註93】。

【114】同【註92】。

【115】《古賦辯體》卷四,頁十九、

【116】同上書卷二,頁三。

【117】同上書卷三,頁九。

【118】同上書卷八,頁十六。

【119】同上書卷三,頁廿一。

【120】同上。

【121】同上書卷四,頁三十三。

【122】同上書卷二,頁二十四。

【123】同上書卷五,頁十三。

【124】同上書卷一,頁二。

【125】同上卷二,頁二十二。

【126】同上書卷七,頁八。

【127】同上書卷三,頁十四。

【128】同上書卷九“外錄”序,頁二。

【129】同上。

【130】同上書卷三,頁二十一。

【131】同上書卷一,頁十九。

【132】同上,頁二十三。

【133】同上書卷八,頁三十。

【134】同上書卷七“李白<大鵬賦>”題下評語,頁七至八。

【135】同上書卷七,頁四。

【136】同上書卷二,頁八。

【137】同上書卷二,頁八。

【138】同上書卷二,頁五。

【139】同上書卷九“外錄”序,頁二。

【140】同上書卷二,頁二十四。

【141】同上書卷七,頁二。

【142】同上書卷四楊雄名下評語,頁一。

【143】同上書卷四,頁三。

【144】同上書卷八,頁二。

【145】徐師曾《文體明辨序說》於“楚辭”及“賦”體的論述,全是依襲《古賦辯體》(頁一零零至一零二),今人論賦體四類,獨以徐書為據,惟論淵源所出,則祝書方為先導。

【146】許學夷《詩源辨體》卷二。北京:人民文學出版社,九八七年。頁三十五。

【147】何焯《義門讀書記》卷四十五。北京:中華書局,一九八七年。頁八五七。

【148】同上書頁八五七。

【149】同上書卷四十五,頁八六八。

【150】紀昀<《古賦辯體》提要>辨謂:“焯所言雖有典據,但追溯本始,知其同出異名可矣。必謂堯強生分別,即為杜撰,是亦非通方之論也。”

(《古賦辯體》目錄附)是學術公論有在,亦不庸強詞奪理。

一九九二年八月

附:本文於1992年香港中文大學中國文化研究所舉辦第二屆國際賦學研討會上宣讀。論文節本載論文集《新亞學術季刊》十三期(1994年),全文分別刊於台北故宮博物院《故宮學術季刊》12卷一及二期(1994/95年)。

為俳、律、圓體衍為文體,各偏一端,都是淵源於<卜居><漁父>等《楚辭》篇什的問答形式。用“正變”的觀念說,《詩》變而為<騷>,<騷>變而為賦,賦本身又呈現兩極分化,祝堯遂推古體以回歸《詩》趣,於是,辨證的思維便從中呈現出來。祝堯運淵源於《易》的辨證意識作為辨體批評的基礎,顯示了經學和文學批評的內在關係。

為俳、律、圓體衍為文體,各偏一端,都是淵源於<卜居><漁父>等《楚辭》篇什的問答形式。用“正變”的觀念說,《詩》變而為<騷>,<騷>變而為賦,賦本身又呈現兩極分化,祝堯遂推古體以回歸《詩》趣,於是,辨證的思維便從中呈現出來。祝堯運淵源於《易》的辨證意識作為辨體批評的基礎,顯示了經學和文學批評的內在關係。