世間情愛

勁夫

一九九零年十二月九日清晨,澳門半島甦醒得特別早。

各路巴士總站擠滿了乘客。今天是星期日,人們的穿着特別光鮮。不是趕時間上班、更不是趕路上學,也不是去趁那一間超級市場的熱鬧,他們卻是惟恐誤了鐘點到南灣工人球場集合,參加“公益金了百萬行”。

南方的冬天,攝氏二十度,既不熱也不冷,暖和的陽光合普照大地。寬闊的工人球場上人山人海,紅旗招展,鑼鼓喧天,強勁的喇叭播放着令人振奮的樂章,雄渾的男中音唱着“我們爲公益金參加百萬行……”婉轉的女高音唱出“爲人解憂苦,多多積善心……”

十點多鐘了,開始了“百萬行”。六列縱隊整齊的隊伍,流向南灣,流向媽閣、流遍整個澳門,滲進千家萬戶人的心間。

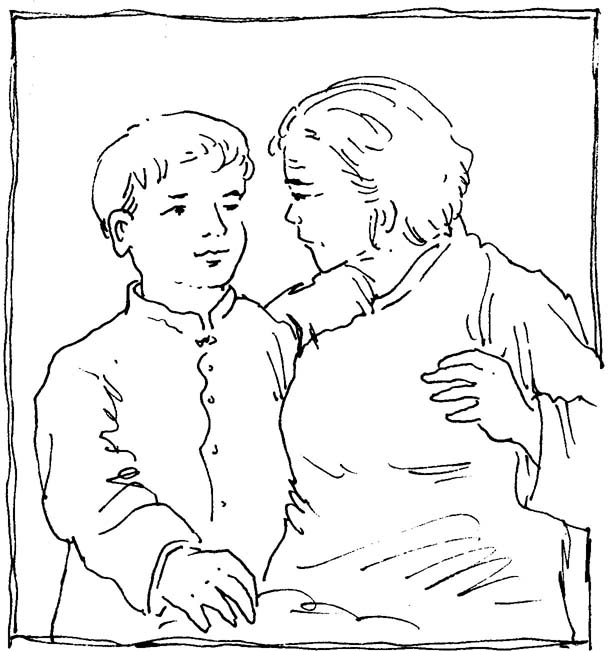

榮叔噙着熱淚,左手牽着五歲大的孫兒、右手挽住女兒榮莉,跟隨着坊衆隊伍,滲在熱流的人海中、融匯在萬顆公益心裏。

他想,自己的童年是生活在三十年代,這時正是國難當頭的戰火歲月。日寇橫行肆虐、北方慘遭踐踏,南方的沿海也同樣遭受蹂躪。

“公益”這個詞眼,使他聯想起此時台山縣的公益埠。那時候,這個小城鎮飽受戰火的吞噬而成了殘垣廢墟,荒民四散逃亡,孤童遍地行乞。喊媽叫爸的,叫寒喊饑的、哀求路人施救的、喊聲不絕、哭聲號天,令人不忍目睹。但在當時環境下,人人自危,誰也保不了自己的明天。路人就是逃荒者,逃荒者就是路人,他們被逼割肉棄兒,死中求生。

五歲大的榮仔也不清楚自己是怎樣失去了父母。只記得這一天是晚飯前,他和鄰居的好友阿祥和阿金兄妹一起在街上玩。不多久,幾架轟炸機在公益埠和水口鎮的上空盤旋低飛,人們已知道將要發生甚麼了。機槍掃射聲、炸彈的轟爆聲、呼叫聲,人們在一片混亂中倉惶奔跑。所有商店急急關門,街上行人,居民亂作一團。許多樓房起火了,火焰冲天,不時傳來“救命呀!救命!”的慘叫。

他們十分害怕,阿金這小女孩年紀最小,她歇斯底裏地哭着,高叫“媽媽呀!媽媽!”阿祥阿榮也喊了,他們管不了安全與不安全,只有沒命地朝家裏的方向跑。

家,沒有了。那幢樓房已塌下來,火光吐上半天,燃燒着的木板、杉木條發出了噼噼拍拍的響聲,連周圍幾間店鋪都成了熊熊的火海。

沒有人去撲救,也沒有人去查問,只見街外那三三兩兩的人們躲在騎樓下噓聲嘆息,或者是談論着一些小孩聽不懂的話。三個小孩站在火場的地方,沒氣沒命地哭喊着“媽媽呀!爸爸呀!媽……”那大火越燒越旺,對他們的嚎哭似乎毫無反應。

從此,他們成了流浪街頭的孤兒。

不知道過了多少時間,三個同一遭遇的孤兒也各自失散了。失落在哪?誰也不清楚誰,他們從此也沒有見過面。

榮仔露宿在雜瓦堆裏、騎樓底下、樓梯間,常常一整天也找不到一點食物,只有拾些爛果,或去神廟打主意,看看有沒有甚麼能充饑的祭品。在絕望中,他嘗試將拾到的舊報紙,用水浸濕後捏作一團拿來充饑。

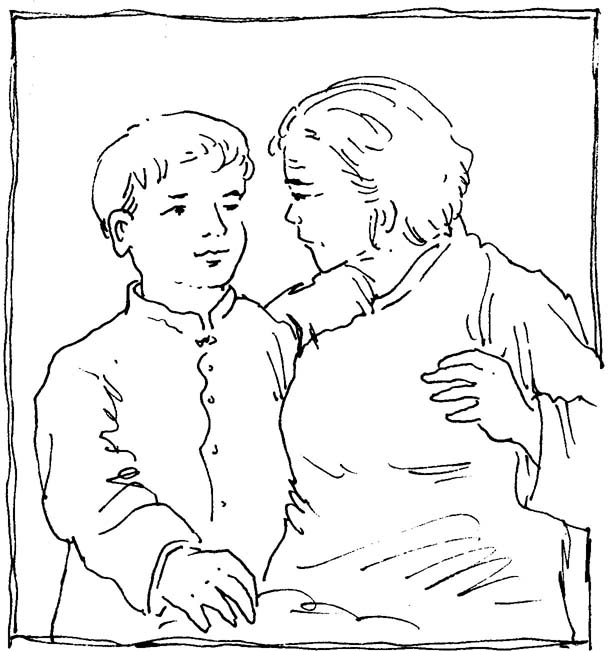

不清楚是那一晚,天已黑了。他正坐在碼頭的石階上啃着一根從茶樓的垃圾堆裏翻來的豬骨頭。有一位老婦人走到他面前說:“小孩子!你吃着甚麼?”

“我是撿來的!沒有偷!”他那恐懼的眼神盯着這婦人。

“是!是撿的!不必怕,那東西太髒了,丢掉它吧!阿婆有餅乾,給你吃吧!”她從布袋裏拿出一包餅乾來。榮仔瞪大眼珠,盯住這幾塊難得一見的方塊塊,腸子裏直是扭曲着在打滾。啊!餅!餅啊!他慢慢地再舔了幾下這光滑的骨頭,很不捨地把它放下了。他站起來,拿着這婆婆給的幾塊餅乾,很恭敬地對着她行了個九十度的鞠躬禮。

“小孩子!爸媽呢?”婆婆似乎想知道甚麼的問。他沒有回答,只是望着婆婆那慈祥的臉。

“兄弟姐妹呢?親戚呢?”她一邊問、一邊拍打着榮仔那破爛不堪的外衣上的塵埃。他不懂得怎麼回答才合適,只有搖着頭。

“婆婆也是個窮苦人、也是在逃難。你年紀太小了,不懂事,願意跟我一起去逃荒嗎?上天會保佑我們的。”他再三打量打量這位好心腸的婆婆,那灰冷的童心,霎時又被烘暖了,純眞的童淚簌簌的跌落在石階上。他不知道該說些甚麼話,只有把骯髒的臉俯貼在婆婆的懷裏。過了許久,他才略抬起頭低聲地說:“婆婆!我該稱呼你做甚麼?”

“孩子!你叫甚麼名字?”她笑了笑反問着。

“我嗎?人人都叫我做榮仔!”

“榮仔!好!你就叫我五婆吧!人人也都是這樣稱呼我,我丈夫排行第五。我們婚後不到一個月他就去了金山埠,金山呀!在天腳的另一邊,很遠很遠的。聽說那裏賺錢很容易,講‘鬼話’的。①這樣一別就是幾十年,前年他返了香港,一心想回鄉見我,但兵荒馬亂,世界不太平,所以沒回來。不過我有他的地址,帶你一起去找他吧,找着他就好了!”

他站起來,拿着婆婆給他的幾塊餅乾。

“如果我見了他,該怎樣稱呼他?”他天眞地問。

“嘻!容易啦!就是五公嘛!五公咯!”他們都笑了。

第一次乘搭輪船,一切都是那麼陌生、那麼刺激,一切都會引起他無窮的憧憬。然而,那疲憊不堪和瘦得只有皮包骨的阿榮,早已在五婆那愛神般溫馨的懷裏沉睡了。

榮仔雖然是第一次踏足香港,他覺得和公益埠也差不多,只不過是多了些高大的樓房,有許許多多的行人,有許多車輛,但同樣有許多乞丐。使他高興的是能和五婆一起而感到幸運,他們一起吃一頓白米飯,有豬肉、有菜湯。他記得是在一條橫街小巷裏的一間細小飯檔吃這餐飯、他在吃飯中還哭喊過“爸媽呢?爸媽?”婆婆看在心眼上,拍着他肩膊安慰着說:“榮仔!不要亂想了,吃吧!我有錢,多吃一點吧!肚子飽了,我們再去找五公!”

五公!五公在哪?他們找了大半天才找到這個地址。聽鄰居說他因戰亂而去了澳門,但誰也不知道他的準碓資料。她盤算過手上的現款還可以應付,於是立即請了部黃包車,趕去碼頭,轉搭大輪船又到了澳門。

澳門,在阿榮眼中,和香港、公益都是差不了多少。同樣是有人穿着華麗、有人穿得破破爛爛,也有乞丐,這裏更使他陌生,沒有一個熟識的面孔,也沒有一處認識的地方,誰知道在這裏將會發生甚麼?

這幾天,五婆帶着他既有目的而又毫無目的地去穿街過巷,到處去尋找五公的蹤迹。可是,要找到這位五公卻比找着神仙還困難。

一星期過去了,他們租住在下環街一間小小客機,但盤川快用光了。五婆通過媽閣一位老神婆的介紹,在這附近租了一間木屋住下來。五婆也確有兩手,她為人精明,在鄉間也學過求神拜佛的套路,懂些神學知識,所以她選定了媽閣爲據點,代人做些拜神求籤,謀取生計。不久,她又聯繫了附近的報販,教會阿榮當報童。這樣,日常生活總算支撐下來。

有一天,阿榮賣完了百多份當天報紙,正高高興興地帶着賣得的錢回家時,走到綠豆圍街口,被幾個小流氓攔截家着強搶。他們緊口袋,拼命反抗,但怎也鬥不過他們,衫袋被撕破了。眼看那比生命還寶貴的銀元被搶,他不加思索,一口就咬住一個小流氓這隻搶錢的手背,皮肉也破綻了。痛得這小賊子大叫:“放開我!打死你!”說着,他們對準榮仔拳打腳踢。他感到一陣天旋地轉,倒在地上暈過去了。

不知道過了多久,他爬起來,街燈已散發着暗淡的燈光。他一歪一跌地回到家裏。五婆一看,驚慌地急忙把他抱起來,用毛巾輕輕地抹去他鼻子下及咀角兩邊的血迹,她那多皺而乾澀的眼角也濕透了。

“孩子!與別人爭吵了?”他聽了這說話,心中實在壓抑不住那股屈氣,那倔強的面上湧下了兩行熱淚,倒在五婆的懷裏哭着:“不是我和人爭吵,是幾個狗雜種搶我的錢,還打我!”

“算了!”五婆撫摸着他的頭。

“打我,駡我,沒關係!錢!錢是不能搶的,沒有它,我們又要挨餓了。”

“好孩子!你說得很有道理!不過,這少許的一點銀錢,搶了就算吧!”

“不!錢!不能被搶的!”他抬起頭固執地回答。

“榮仔!你不容許別人搶,但別人也搶走了,又有甚麼辦法呢!這個世俗就是這樣,所謂弱肉強食就是這個道理。”

“我長大了——”話未說完,五婆就立即攔截着說:

“長大了就靠自己的力氣去賺錢,決不能憑力氣去搶錢,知道嗎?如果你不長進,我就不要你,記住!對住我講一次,長大了怎樣?”他第一次聽到了五婆這種嚴厲的語氣,心裏既害怕而又懊悔。

“五婆!我記住了!”

“記緊嘛!好,講一次,望住我,長大了怎?——”

“長大了靠力氣去賺錢,決不能搶錢!”他誠實地說着,五婆點着頭,微笑了。她緊緊地抱住榮仔,淚水一滴滴的滴在他的頭上。

記不清是那一年,榮仔大概已有十一二歲了,五婆求一位修女幫助,將他送去學校讀書。起初,榮仔很不習慣,總是不想上學。老人家看準了,苦口婆心的用“牛耕田,馬食穀”、“人不識字笨如蟲”、“沒文化,難立家”、“不苦學,庸興國”的說教使他勉強家接納。其實榮仔只是不想令她失望,不想傷害她的心,所以百依百從的盡想多點給予她歡樂和高興。因爲她在那茫茫的人海中爲了尋覓五公的影子已精疲力盡,爲締造眞正歸宿而傷透了心……

你長大了要靠力氣去賺錢,做個正直的人。

時光飛逝,轉眼間,榮仔在學校已讀了三年多了。一天晚上,放學回到家裏,見五婆默默地躺在床上,他心中已明白了幾分,他行近床前低聲地問:“五婆!怎麼啦?”

“不知怎的,今天,今天早飯就不想吃了,有點發燒。”

“我去找琴嬸來爲你醫病!”

“她早已來過了!”

“她說你患了甚麼病?”

“沒甚麼,她拿來了草藥,還親自煎好給我喝了,還有一大包,囑咐我今晚服用。”

“想吃點甚麼東西嗎?我煮給你吧!”這時他也不知爲何在瞬間就變得十分有禮貌的以立正的姿勢站立在床沿。

“甚麼東西也不想吃,你去煮飯吧!吃過飯後,就立即做功課,功課做完了,把這包草藥煎好給我喝。”

“是的!我先給你煎藥吧!”

“不要急,你先煮飯吃,記住……做好功課才煎藥,煎藥嘛?用三碗清水,慢火——慢火煎……”她咀角顫動着,喃喃自語的不清楚在繼續說着甚麼,聲調極低沉,右手掌垂在床沿,不時地抖索着。

這時的榮仔已覺得有點害怕,周圍靜嘎嘎的,可像即將有一場災難降臨似的。他習慣地打開那破爛的木櫥櫃子,櫃子裏有一碗冷飯,小磁碟中盛着一尾冰冷的黃皮魚。現在,他一點也不覺得餓,只想盡快把草藥煎好。

不一會,藥煲裏滾動着的水噴出帶有濃烈藥味的蒸汽。他小心翼翼地看管爐火、火要慢,不能讓藥汁溢出來。

“阿榮!榮——你過——過來呀!”五婆從呻吟中斷斷續續的在叫喊。

“是!我來了!”邊說一邊走近床前。

“你——你的功課——功課完成了嗎?吃過飯嗎?”

“吃過了,功課也完成了!正在煎藥。”他哭了,眼淚簌簌地落在床單上。

“手——你伸手——伸過來——伸——來……”她十分艱難的說得語不成句。阿榮拉住她的手,不知道說甚麼才好,四行淚水連在一起了。

“榮仔!我——我要告——告訴你——做人——不能——不能傷天害理——這樣才——才能上天堂——天堂呀,窮人——窮不怕——最重要是骨氣!記住——去請琴嬸她來——快——快——我有事告訴她——講幾句話。”

“是的!五婆!我馬上去!”他輕輕地放開她那乾枯而冰涼的手,擦了擦臉上那淌流着的淚水,轉身跑出去了。

琴嬸是一位中年寡婦,爲人善良,懂一點祖傳醫術,在魚欄做雜工,平日和五婆混得稔熟,常照顧她“婆孫”兩人。她就住在這附近,相距不到兩百碼地方。不到幾分鐘,阿榮已把她帶到家裏來了。但就是這幾分鐘,已成了生與死的訣別。五婆已不能說話了,也許因呼吸的停止而隱藏了她終生的秘密。

木屋裏留下的是一片死寂,充斥周圍的是濃鬱的草藥味,藥煲下的柴火也熄滅了,剩下的是一攤灰燼。

琴嬸和阿榮在清理五婆的破爛中,發現她那破爛腰包裏共有五十七元的積蓄。在琴嬸的協助下,總算把她安葬在公墳裏。

琴嬸不忍心孤零零地丢下這個蠻可愛的小孩,她見到他,就有如看到了一絲新的希望。她想起了自己在十五年前,在開平縣赤坎鎮結婚,很不幸,婚後不到兩年就成了寡婦。後來養下了一個遺腹女嬰,這女孩,取名霜琴(諧音傷,取義於悲傷中聽到的琴音)以後,人們也習慣地稱呼她爲琴嬸了。也許是命運在折磨她,女兒只有三歲大,又被喪盡天良的人販子拐賣了。她曾託人四出尋訪,但始終如石沉大海,毫無影蹤。街坊鄰居和所認識她的人,表面上是同情其遭遇,但背後裏卻傳說着她命相尅夫,孤獨無後,說甚麼是兇煞相。不少人暗來明往地譏諷她雖是媚美,卻是狐仙降生。

一個個不幸的打擊,加上人言可畏的精神壓力下,她把心一橫,離開自己熟識的家園,獨自到了澳門。爲工作的方便,居住在下環街,在魚欄做雜工,以維持生計。聽鄉間的人說的閑話多了,加上自己的不幸遭遇,她有些相信自己的前身或許是狐仙。爲求神靈洗脫罪孽,所以常去媽閣廟拜神,在那裏與五婆結下了不解之緣。

今天,她痛失去了一位摯友,更從榮仔身上聯想起女兒霜琴。如果她在身邊,也有阿榮這麼大了。小孩子總是小孩子,還得大人對其照料,這樣對雙方都有更和諧的歸宿感。從此,榮仔就住在她家裏,跟她一起生活了。

琴嬸一心想他多讀點書,但他怎麼也不肯。說實在的,他不是不想上學念書,只怕會拖累琴嬸,令她增加負擔。他天天跟隨琴嬸去魚欄剝蝦殼、晒魚乾,做些小雜活,倒也快活過日子。人們滿以爲他們是一對母子,一起工作的工友常在琴嬸面前說:“你榮仔眞乖,手勤腳快,小小年紀就這麼懂事理,既孝順又有禮,可惜呀!多讀幾年書就更好了。”這些話,琴嬸感到了安慰之餘,心中更勾起了難言的悲酸。

日子雖然難熬,但時光總是無情地消逝。大戰結束了,日寇投降後的澳門又回復了以往的平靜。各行業又漸漸復甦。

阿榮隨着歲月的流失而長大。這多年來,跟着魚欄的工友一起去國術館練拳習武,身材變得健碩。他那方形的國字臉加上二道粗黑的濃眉,雙眼皮下掩蓋不住兩顆圓大黑眼珠那炯炯生輝的神彩。白中帶赤的膚色,深藏着那堅韌的生機。二十多歲的阿榮,除了琴嬸習慣地稱他“榮仔”之外,其他認識的人都稱“榮哥”了。“榮哥”,這稱謂多麼令他自豪啊!他慶幸自己長大成人了。他要自立,再不要讓大人照顧着自己去生活了。可是,能長大成人,他更懷念苦心養育自己的五婆。可惜,無以酬報,他唯有將心血傾注在琴嬸身上,希望有那一天,讓她有安樂的日子。

前兩年,阿榮已在武館師兄的介紹下,加入了舞廳的保安工作。這工作雖不辛苦,但責任很重,幸有幾位師兄弟一起做,互相關照,相處既愉快也頗順利。

通過阿榮的推薦,琴嬸隨後也在這舞廳工作,她負責照料這班舞小姐的日常生活。這工作是繁瑣一些,但不算辛苦,薪金收入比在魚欄做高了許多。

三年多時間的接觸,對於這班輾轉於夜生活的專職舞孃,他們已相當熟識,尤其是對幾位當紅的阿姐,認識更深。莉莉小姐就是其中一位,她年輕,樣子甜美、個性爽朗中略帶主觀。她喜歡歐化打扮,那雙帶磁性的大眼珠,一經掃視,就令舞客難於抗拒地着迷。正因爲這樣,她自然成了鶯燕羣中的皇后,官紳名流、各式人等的光臨,總喜歡挑選她陪伴。莉莉天資聰敏,對應付那些刁難怪客也有其一套圓滑的手腕,因而也受到老板的額外愛寵。正因這樣,也許讓她那主觀武斷的個性更發揮到目空一切的高傲。

莉莉成了鶯燕中的皇后,官紳名流總喜歡挑選她陪伴。

星期一晚上,琴嬸走進化妝間時,只見莉莉一個人在這裏,她便笑嘻嘻地問:“莉莉小姐!我有句話想問你許久了!”

“問吧!我們不是初相識,隨便,何必客氣!”

琴嬸聽她這麼說,心中雖然沒有這麼緊張,但還是抑製不住而口吃地說:“請問你是哪裏人氏?眞實姓名呢?”這話剛說完,莉莉立即跳了起來,把手上的眉筆猛力地擲在枱面上,瞪大那對噴着火的眼駡着說:“你問這做甚麼?你講呀!我姓甚麼與你無關!死八婆!”

“對不起,對不起!我只是多咀問問。”她畏縮地退到牆角。

“多咀?要不要我帶阿媽來給你認識?你吃不飽呀?我最憎別人問我的家世!”

“呵!原諒!原諒,小姐!對不起!對不起。”她一邊說一邊倒退着出去,這時,莉莉突然又大聲喝吆着說:

“記住呀!阿姐今晚心情不好,向媽咪講聲,說我不舒服,休息!”

“是!小姐!放心!我代你請假。”她連望也不敢望一眼,低垂着頭,急着腳步離開了。

和平後的澳門,經濟雖然沒有多大的起色,但對於嫖賭歡娛就復甦得特別快。大街小巷的夜市食檔也顯得興旺起來,較大的酒樓茶館更是燈紅酒綠、霓虹生輝。通商新街的國際酒樓路段一帶地方,流鶯艷抹,春色搖曳。戰火的洗禮似乎對這行業沒有帶來多大的冲擊,相反,和平後的曙光更增添了她們繁盛的活力。

莉莉在國際酒樓二樓旁廳選了一張高屏座枱。她獨自在這裏喝了一大盃白蘭地之後,右手掌托着腮頰,左手指夾着香煙不停地吸吮着。

不一會,一位健碩的青年走到她跟前,沒說甚麼就坐在她身旁。

“榮哥!有空吧!”她舉起酒盃,深深地飲了一口。

“沒空怎能來這裏?今晚是我休息嘛!你呢?你爲何不當班?”

“很煩悶呀!趁你休息,多飲幾盃,你知我的酒性啦!心煩了就借酒消愁,獨飲嘛!越飲越煩。你陪着我又不同,酒能怡情,飲!”她興致勃勃地舉起大半盃酒一喝而盡。

“是不是有甚麼不開心的事?講我聽!”阿榮關切地問。

“沒有,沒有!飲!飲勝就沒事了。”她首先傾滿阿榮這隻盃子,然後又斟滿自己面前這個酒盃,舉起來,尖聲叫着說:“飲勝!”阿榮深知她的脾氣,在這時候,誰也勸不了她。不過,她的確是酒中女傑,經常直飲兩支拔蘭地也面不改容。就算酒量足了,但她不會醉酒,更從未見過她吐酒。阿榮最明白,當她說話硬直直的就表明她已經喝至足量了,在那時,她也很清醒地控製自己,不會再喝了。

“你一定有甚麼不愉快的事吧,是嗎?儘管對我講吧,我能幫你甚麼嗎?”阿榮再三央着問。

“婆婆媽媽的,小小的事,飲幾口白蘭地,酒冲愁腸萬事了。不必說它了,再喝一盃,高興一點!”阿榮強不過她,只好舉起高腳大酒盃再一次與她一飲而盡。她仰起頭,猛力地吸吮了兩下那支剩餘不多的香煙,徐徐噴出一條長長的煙霧。她那迷人的咀角甜蜜地含着笑說:“榮哥,走咯!四樓。”

“你開了房嗎?”

“租了!”她右手食指指着樓上。

“我多次叫你不要再在酒店租房啦,我自己有獨立房間,何必多花費?”

“唉!說你婆媽一點也不錯,我們不是長期這樣,一兩晚啫,用不了多少。老實說,我做多一兩個好客,就住上一個月也不妨了,何必去斤斤計較。”

“話是這麼說,但總是辛苦得來的錢呀!”他不安地答。

“算啦!不要說掃興的話了,走!”她說罷,一手挽着阿榮的腰直上樓上去了。

黑夜籠罩澳門,它深深地吞吻着那五顏六色的燈光。那不夜城的濠江,依然在混混沌沌的黑幕裏隱現着她獨有的繁榮。

當時正有一幫人馬在舞廳舉行“舞會”,聽說是慶祝他們的頭目生日。這講求排場的時刻,少不免要“全包”這些名娘。爲了取悅他們的頭目,莉莉當然是名列榜首了。豈料她今晚缺席,令他們大爲不滿。在經理的直接查問下,琴嬸只好說她臨時身體不適而請只假。

“請假”,惹怒了頭目陳江川,認爲是故意不賞面,當場找來了舞廳的領班和經理質問。氣氛一時很緊張,老板也出面賠禮了,說了多少好話才緩和下來。那陳江川在一班手足的煽動下,在贏盡“彩頭”的氣勢下,對着經理進一步恃勢凌人地說:“下星期一,我陳某‘包’起她,不準甩拖,講給她聽,記住!”

“是!一定!多謝陳先生光臨!”領班和經理異口同聲地答。還說了許多好話才把僵局圓滑過去。

一向與琴嬸和睦相處的莉莉知道這消息之後,一看見她就怒目瞪眉,連平日見面的招呼禮也沒有了。莉莉以爲是琴嬸在作弄她。誰會明白,一向精明的琴嬸這麼糊塗,去問及別人的家世而掀起了無風三尺浪呢?箇中自有她的奧秘:原來早十多天打烊下班時,一位五十多歲的男人尾隨着她,琴嬸很害怕。往日阿榮陪着身邊就安心,但他早兩個多月已獨自住在桔仔街了。這也應該的,他二十多歲了,同住在一間木屋裏也實在是不方便。

她只有加速步伐,但怎也擺脫不了這個男人的跟蹤。到了司打口,這男人已跑到她面前迎頭攔住了。

“阿嬸!不必害怕,我是誠意的,只想問問你一件事。”

琴嬸定了定神,覺得他不是有甚麼惡意,驚魂稍定後,再打量一番他才說:“請問吧!有甚麼事早該說了,不要這麼嚇人呀!”

“對不起!我叫徐光源,只因我在澳門找到了自己的女兒,但又不敢去直接見她,她就是在你們這舞廳工作的。”

“誰?”

“莉莉小姐!”

“莉莉?”

“莉莉!我打聽準了,也在現場看清楚了。莉莉,我給她起的名字是徐帶娣。當時是希望她出生之後,能爲家中帶來弟妹——”這時,忍不住咀的琴嬸打斷他的話問:“爲何會這樣?”

“說來麼,話長了,我夫妻倆婚後十多年也生不出一個小孩。日軍淪陷廣東時,我用十五斤大米把她換來的——”琴嬸打斷他的話插着咀說:“噢!那帶娣小女孩當時叫甚麼名字?哪裏人氏?當時有多大歲數?”

“唉!還問這些幹甚麼?過去快二十年了,過去的就讓它過去吧,不要想它了。”

“徐先生!我和莉莉小姐很要好的,有甚麼事我盡力幫助你,說清楚一點吧!”

他似乎有着舊事不須提的感慨,抬起頭,仰視那深宵漆黑的天穹。琴嬸卻心跳加速,一種額外的喜悅壓逼着全身血液在沸騰,她似乎在茫茫中找到了自己猜想已久的答案。

“徐先生!來!在對面這小食檔食點東西吧,也快天亮了,就當做早餐吧!”

他們走過去,坐下來,隨便的叫了兩碗艇仔粥。

“說吧!有甚麼我會盡力幫助的,想清楚吧!”她在催促着這位徐先生。

“我還記上,雖然我文化少,但記憶力還好:她原名叫甚麼琴?嗬!讓我再想想——是!是雙琴!”

“霜琴?”她準確地問,糾正雙與霜的鄉音。

“是,‘雙’和‘霜’差不多,那時大概三四歲吧,白胖胖的,開平口音,她總說不清是姓甚麼,也講不出是哪裏人,只會說雙琴,她掛記着媽媽,總是哭喊,一連哭了很多天才慢慢地習慣下來。”他很平淡地呷了兩口粥。

“你清楚她是哪裏人氏嗎?”

“聽那位帶她來的女人說,應該是開平赤坎人,但她也是從另一位人販子的手中買來的,詳情也不大了解。”她聽到這裏,背轉臉向,抹了抹那濕濡的眼眶,極力強製那滾滾的悲酸。開平、赤坎、三四歲、女孩、霜琴——莉莉……不是巧合,是現實。

自從在舞廳工作認識莉莉之後,她就聯結了那許許多多的猜想,她的臉形、膚色,尤其是那對圓大的眼珠,高託的鼻梁。這一切,都有着胎根子的模樣,甚至連聲音也跟自己年青時的聲質相同。這些組合,令她心目中產生了疑團。想不到今天,現在就得到了準確的印證。

她仔細地打量着這位徐先生,該是一位老實人,他那健壯的神態中深藏着人生不得誌的憂鬱。

“徐先生!再吃些甚麼?隨便吧!”

“不吃甚麼了,只想喝點酒!”

“好!隨便嘍!我請客!”她立即吩咐伙記拿來了一支米酒,又叫炒了一碟鮮魷魚。

“徐先生!你想準她啦!那爲何不直面與她相見?”他沒有多大的反應,只是深深地呷了一口酒,把筷子上夾着的魷魚須放在眼前看了又看,搖着頭,再把那魷魚須放回碟子裏。他凝重地嘆了一口氣,才慢條斯理地說:“往事不想提了,今天既遇上了你這位知音者,就——唉!過去的算了。”

“說吧!眞的,我會盡力幫忙,說吧!”她誠懇地盯住徐先生,順手又在他的盃子裏添滿了酒。

“好吧,就講給你一個人聽。這——這是淪陷後期,我老婆染了瘟疫,她死得很快,沒給我留下半點骨肉。她呀!相貌很好,勤儉,多麼體貼人呀,我倆在陽江料理一間小雜貨店。帶娣天天上學讀書、聰明,考試總是第一名,我們多高興呀!”說到這兒,他停下來,又大口呷了半盃酒才接着說:“打從我老婆講起吧,是這樣,她是個頂好的女人,我敢保證,她肯定是最好的妻子,但偏偏是紅顏薄命,死得早,我受不了這個刺激。本來就喜歡飲酒的我,後來更成了酒鬼,一飲就酩酊大醉。這一點,帶娣也學足了我,酒量比男人還強。”他說到這裏,暗地裏打量一下琴嬸之後才慢吞吞地接着說:“你呀!你也來飲一盃吧,一點點是醉不了的,它會行血補氣。”

“我不會飲,你喝吧!後來又知何?未說完哩!”在琴嬸的催促下,他微笑一下又接下說:“後來,後來天天酗酒,生意也做不成了,跟着幾個酒肉朋友整天是飲、賭、嫖、胡混日子。帶娣長大了,該有十七八歲咯。有一次,我賭輸了許多錢,第二天更失運,連賭連敗,這小店鋪也賭押了。債主逼上家來。帶娣哭着求情,誰知那債主看上她的秀色,提出以她償欠債。我死也不肯,就是它,它!”他指一指這盃中的酒,又嘆了一口氣才說:

“就是它,使我醉昏了,不知怎的模模糊糊地在押約上印上了指模。這一夜,我都是在沉醉中昏昏迷迷的。這野獸就憑那張押條毁掉了女兒的貞潔。她當然是恨死這個指印,以爲我把她出賣了。聽說她被這班野獸帶到一個沒人知道的地方,沒多久,她也失蹤了。”

“唉!你呀!”琴嬸咬緊牙關,啃出這爆炸似的尖叫。

“你也恨我嗎?我知道,講出來人人都恨死我,我有罪,只想向她講清楚,求她寬恕。爲這,我找到香港,兩年多才從一位同鄉朋友口中得知她在澳門。”

“徐先生!不要怪我多咀,就是我也會恨死你!”

“是的,該死!我求你向她解釋原委。她雖不是我親生女,但我眞實地對她付出了心血,十分疼愛她。可惜,就是錯了一着而造成今天的遺憾。”

她聽着聽着,怒火從心底裏燃上眼眶了,那晶瑩的女眼珠裏射出了一束束像要穿透萬物的激光。這束望而生畏的光,直刺徐先生的心房;這束光,使他內疚的靈魂產生震慄。他蜷縮地坐着,低垂着頭,難堪的硬直直地說:

“等天一亮我就回香港了,留個地址給你吧,今後請多多聯繫。”

“好!等待消息吧!”她極力克製着心中悲憤的同時,右手卻不由自主地在襟袋裏拿出十元現鈔,隨手塞給他。

“拿作車馬費吧!”

“不需要,盤川還夠,放心,這教訓使我改過了,再沒有去嫖賭了,飲酒是一點點,很少的。”他活像一位小學生犯了錯而被老師訓導一樣難以自容。

東方發白,琴嬸的面前己看到了黑暗後的黎明,在她那陰冷的心田裏冒起了喜悅的曙光。

一連幾天,琴嬸那復雜的思緒也沒法平靜,悲喜交集,她忍受着、等待着,深信女兒一定回到自己身邊,讓她脫離苦海,星期一那晚,正是好機會,沒想到卻鬧出了可悲的惡劇。事情的發展令她擔憂,莉莉的誤會是可以原諒的,但眼看女兒被欺凌,被虎狼吞噬,心中像有一把尖刀在挖着自己的肉,這無可抵忍的苦痛有誰可以理解?

星期天,莉莉以精神不佳爲理由請假了。媽咪和經理也同意了,這時也不想逆着她。因爲明天,明天她要登場接待陳江川,明知她在鬧着脾性也得遷就遷就她。

夏末的深宵,不涼也不熱。桔仔街二樓一間房子裏,莉莉穿着薄如蟬衣的內衣坐在床沿上。她那高隆的胸脯托頂着兩顆紅紅的乳峰,在雪白的肌膚上顯得桃紅嬌滴。清秀的蛋臉上永遠深留着梨渦淺笑。對於十分熟識她的阿榮,發覺到她那笑容裏浮示了憂鬱的神情。她雖然伸出那軟綿綿的左臂挽着阿榮的頸項,但沉言寡語。

“是爲了明天的事嗎?”阿榮關切地問。

榮哥,你不會嫌棄我罷?

“是!應付這種人渣,我已慣了。只因近來身體不了大舒適,而他又一定要我陪笑。你想想吧,一個人不想幹的事而別人一定要你幹,這是最苦悶不過的。榮哥!你發現我的體型變了沒有。”

“沒有多大的感覺,在我的眼中,你永遠是那麼優美、迷人。”他雙手托起莉莉,站起來轉了個圈圈。

“放下我!放下我!夠了!”她迷矇着媚眼,淺笑一聲,送給他一個長長的熱吻。

“榮哥!你不會嫌棄我吧?”

“不會!我絕不是玩弄女人的花花公子!”

“聽慣了!”她嬌滴滴地說着就在阿榮的臉上印上兩片朱紅的脣印。

“我講的是眞話,看到底吧!我也預感到你和一般舞女不同,所以把眞心交給你了。”

“傻瓜!”她望着阿榮那痴情的眼神,傻傻地笑了。

街外一片沉寂,房子裏更是幽靜,只有急促的呼吸、擁抱、狂吻、撫摸,眞情與愛慾把世界揉合在一起。

星期一,阿榮休息。他和莉莉一起去上酒樓喝早茶,中午去媽閣廟參神,下午遊大三巴,他們歡歡喜喜的玩了一整天。

驕陽從西天沉下去,落霞撒滿了大地,疏遠的路燈已疲憊地散發着淡紅的光。莉莉要返舞廳做好今晚應接“人客”的准備了。職業驅使她輸出虛情與假愛,生活熔炉令她鑄下了仇與恨的傷疤。難道這就是人在江湖,身不由己?她抱着“向前看”、“爲未來”的宗旨大膽地移動人生的每一步。

沒想到琴嬸因重感冒而發高燒,她一天也沒有吃過甚麼東西,整天躺在床上,只是想喝水。

“阿嬸!水!多喝一些!我去買碗粥給你吃吧!”阿榮遞上一大盃開水後站在床前口吃地說。

“我沒胃口吃東西,過一兩天就沒事了,今晚我不能上班了,去代我請假,記住呀!”

“是!我一定辦妥,好好休息吧!我今天和莉莉玩了一整天,不知道你有病呢!我錯了,嬸嬸,原諒我吧!”

“沒錯,莉莉是個好女孩,你能和她相好到底,我十分高興。不過——不過有些事情我要向你們講清楚了。”她停了下來,許久才接下去說:“莉莉,莉莉是我的親生女兒,我的女兒——”

“親生女兒?嬸嬸!你發着高燒,是在說着囈語吧!想清楚,想清楚吧!”

“清楚了!本來我早已猜測着,她就是十多年前失去的霜琴,前幾天已被證實了。她養父的地址在這裏。”她在枕中摸出了一張紙條,阿榮接住了,坐在床沿上,聆聽着她講述與徐光源先生相遇的一切經過。他既驚喜也酸悲,他緊握着嬸嬸的手,激動得像小孩子一樣將左臉頰緊緊地俯貼在她那燙滾的面上。一時不知說甚麼才好,沉默了許久,才凝重地叫了一聲“媽媽!”

琴嬸含着笑,禁不住的熱淚淌在被單上面。

“媽!我們要結婚了!眞的,我們已相愛很久了,婚後她就辭職,我們說定了!”

“好!親緣將我們組合起來了!”她雙手撫摸着阿榮的頭髮,在那燒得通紅的臉上浮現着兩顆醉人的梨渦。

“媽!我現在去找她來見你!現在!”說着就往外跑了。

夜幕籠罩着大地,澳門半島有如被一隻魔掌覆遮住的一個深洞。悠揚的慢步舞曲既沒法滌蕩人們的煩囂,更使人沉浸在醉酒當歌的今宵;強勁的樂拍沒有喚醒人們的警惕,卻更令人陷進人生幾何的紙醉金迷的深淵。

惹火的舞娘半裸酥胸,那圓渾的肉臀,短裙只遮住半截,嬝娜地搖擺着。在幾百尺的大舞池裏,看到的是一團團白雪雪的肌膚,觸到的都是流動着的冷肉。媚笑、狂野、醉舞,這是和平後的繁榮,是淡忘戰火洗禮所帶來災難的狂歡。阿榮在人羣裏警覺地尋遍了每個角落,還是找不到莉莉。後來從姐妹中得知她早已被陳江川的“馬仔”召去了。往日,這種事情是很平常的,但今天,他實在忍受不了那心中洶湧起來的怒潮。他約了幾位師兄弟,分別查詢了所有大酒店,查不到他們的蹤迹。澳門雖是一個很小很小的地方,但要一下子去尋找一個人也不容易。

西灣、南灣、下環、司打口、新馬路、十月初五街、荷蘭園、筷子基,甚至黑沙環到台山,都是迷惘中的一片黑沉沉。凌晨過後,他無精打彩地獨自步回下環街。沒想到他們這座木屋被火燒光了,眼前只遺下一灘死水和雜物的餘灰。周圍還有少許人站在火場附近談論着,他撲向前,急着想從人羣裏探出消息。這時,一位中年婦人指着他說:“榮哥!快呀!你媽媽燒成炭人了!”

“了在哪?在哪?”他急得跳着說。

“剛抬走!”他一聽,二話沒說,轉身拔腳往前飛跑着……

烏雲重重地壓蔽了深宵的殘月,漆黑的蒼穹詭秘、深邃。醫院傳來的消息敲碎了他希冀的心緒,殮房給他留下了猙獰的恐懼。這一切都在短暫間令他墜入了無從掙扎的幽洞裏……

家,燒毁了。琴嬸,一位與自己相依爲命的媽媽也葬身於火海。所有的愛,隨大火的熄滅而同時窒息。莉莉,唯一深愛的人,去得無影無蹤。生活的漩渦就是這麼無情與殘酷,儘管是美好的東西,都會在瞬刻間被卷進永不超生的死海。生與死、散與聚,也只是一線之隔。

事發後的第五天,阿榮收到了從香港寄來的一封信:

榮哥:

是不是在爲我的失蹤而焦急呢?是不是爲你母親的死而悲痛欲絕?我同樣在爲此而痛苦,爲誤殺了丈夫的母親而悔恨,你該明白了。

上星期一,是我畢生難忘的日子,也許是鑄下我終生不幸的開始。應付粗豪逞強的“黑大哥”我完全有辦法,但製造這痲煩的起因卻使我心有不甘。爲了泄憤,我慫恿他們放上一把火。憑良心說,我只想教訓一下她——燒毁她的住屋,但沒料到她病在家裏沒上班,致使害死了她。萬萬沒想到,我所害死的女人竟然是我丈夫的媽媽(我一向不知道你和她是母子關繫)。你駡我吧!你可以辱駡我說:臭女人!誰是你的丈夫!是的,雖未有正式的過門禮,但早已訂下了白頭約。這盟約也許是無憑無據的,然而,我們結郃的證物卻實實在在的在我腹中萌長了。他(或她)已經有兩個多月了,這是多麼的不幸呀!

我害怕被燒焦的軀殼上仍然有兩顆發亮的眼睛瞪着我,我也害怕見你,就算你不打死我,我也不想再生活下去。只因爲了他(她),我似乎聽到了一個新生命在不斷地向我呼喊。難道我還要害死多一條命嗎!我只能選擇生,讓他(她)能有機會認識自己,去面對世界,了解那萬惡淵藪的社會,寄望他(她)能有美好的未來。

再沒有勇氣寫下去了,也不想和你尋找見面的機會。請不要誤解,莉莉不是絕情之人,可是,我那充滿罪孽的軀體不想再把你拖進不可自拔的污濁世界,去損蝕你的秉直個性。鐃恕我吧!保重!

你深愛過的罪人:莉莉

八月五日於香港

他拿着信,雙手抖索得很厲害,站也站不穩了,霎時間,面前一片漆黑,全身傾倒在床上。

一連幾天,他躺在睡房裏,眼前都似乎有搶劫、殺人、大火、閃電、強奸、死亡、飢餓的情景發生。他一直是在迷迷糊糊的半睡半醒裏做着痛苦的惡夢……

從此,他辭去舞廳的保安職務。他害怕黑夜的熱鬧,懷戀熟識的下環街和媽閣。他耽心人生的航船再一次觸礁,他力求在孤濁中有一份寂靜,指望這樣可以避免命運對他的愚弄。他選擇了不爲人們注視的清道夫工作,無聲無息地以自己的勞力去掃滌人間的污垢。他深信“善有善報”的哲理,不求榮辱,不爭名利,每見到瑟縮於街頭的流浪者,老弱病殘的乞丐,他就連袋裏的一文一了也給了他們。

很清楚有一次,天剛亮,他正拿着掃帚在掃街。對面有幾個長頭髮男子正截住一位年輕小姐,搜刼她身上的現金和飾物,其中有兩個還上下其手調戲她。看得很清楚,他忍夠了,走上前去,半句話也沒說,就以迅雷不及掩耳的拳腳,打得這幾個流氓東倒西跌。這小姐立正身端,對他行了個深深的鞠躬禮說:“先生!多謝你相救!”

“應該!應該!”他不知道說甚麼,心中只感到無比的自慰。

三十多年過去了,夢也沒夢到有一位名叫榮莉的中年婦人找着這位清道夫。經過一番問長問短,問這問那。誰想到她就是自己的親生女儿。

據榮莉說,媽媽莉莉是死於吸毒,去世時,她己有二十多歲了。她按照母親的遺言,一定要找到澳門的父親。爲了這,她從香港移居澳門。現在,她是兩個孩子的母親了。

人生的故事是活生生的現實,身處其中,體會最深的是榮叔,理解最清楚的是女兒榮莉。榮叔退休後居住在女兒家裏,三代人在和平的環境裏盡享天倫的樂趣。“願世界永遠和平!”這祝願的深義就體現在這裏。

女兒榮莉也曾多次追問過說:“爸爸!你姓甚麼?媽媽的眞姓名又是甚麼?”

他聽了總是笑嘻嘻地答她:“傻女:姓名只不過是一個人的代號,無關重要,重要的是一個人在沒有記號的平凡工作中爲社羣發出他的光和熱,所有人都這樣,那麼,所有人都會感受到匯集起來的融洽與和平。”

是的!他就是懷着一顆赤誠的心,把節省下來的貳佰多元捐給“公益金”,參加百萬行。和往年一樣,女兒榮莉挽着他,她牽着孫兒隨着人流,一步步往前走,一步步留下了一個個腳印,千萬人的腳印留下了千萬顆暖烘烘的心。不管你姓甚麼,不管你是甚麼名字,願所有的人都同樣感受到這種無私的溫馨和愛意。

注①:四邑人慣說外國人爲“鬼佬”,外國話爲“鬼話”。